銀塩フィルムによる天体写真が全盛を極めていた25年ほど前のことです。SBIG社が発売した、オートガイド用ではない「天体撮影」用の冷却CCDカメラが広がりを見せはじめました。銀塩写真に比べれば解像度はまだまだでしたが、高感度であることや、デジタル処理で光害を除去できることなど、デジタルならではの優位性に気付いた天体写真家らが、こぞってこれを使い始めました。

現在、天体撮影用カメラはCMOSが大勢を占めていますが、当時はまだCCD全盛の頃でした。CCDでもまだ低照度の長時間露光ではノイズが多かったのですが、プロ用の観測機器ではCCDを液化窒素で冷却することでノイズを低減し、銀塩写真以上の成果を上げていました。これはさすがにアマチュア天文家には手の届かないものでしたが、米SBIG社は、ペルチェ素子でCCDを冷却するカメラをオートガイダーとしてリリースしました。これをきっかけに撮影用冷却CCDカメラが各社からリリースされ始めました。SBIG社はもちろんのこと、国内でも武藤工業、ビットランが天体用冷却カメラをリリースし、CCDによる天体撮影が一気に普及することになります。

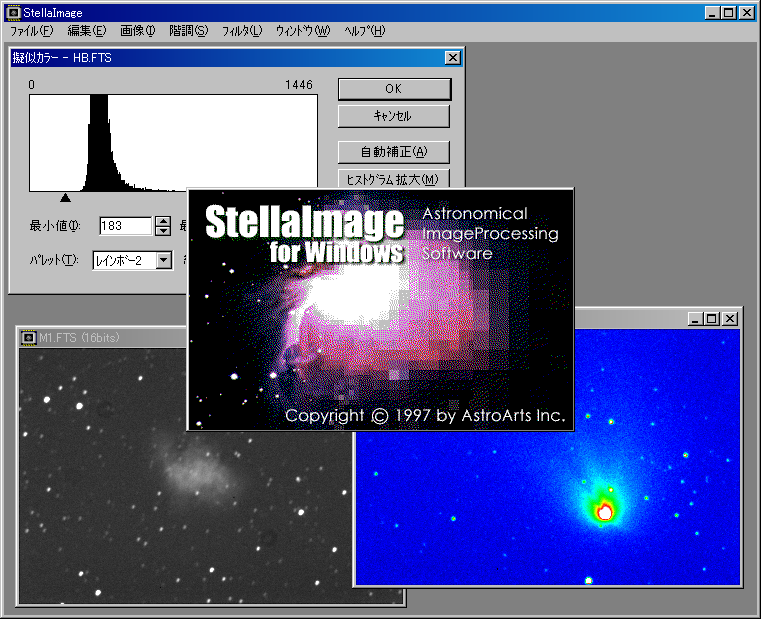

冷却CCDカメラで撮影したデジタルデータを処理するソフトはその頃すでにありましたが、すべて外国製であったために日本人にはなじみにくいものでした。そこでアストロアーツでは、天文シミュレーションに続く国産天文ソフト第2弾として、「ステライメージ」を1997年2月14日にリリースするに至りました。長時間をかけて集めた星の光を1ビットたりとも無駄にしないために、内部処理は256階調の8ビットではなく32ビット浮動小数演算を使うことで、処理過程におけるケタ落ちを極力なくす画期的な画像処理ソフトでした。

翌1998年にリリースされた「ステライメージ Ver.2」は、岡野邦彦氏が考案した「デジタル現像」を実装したことで大きくブレークすることになります。これはハイコントラストになりがちなデジタル画像の仕上がりを、銀塩写真のように階調豊かなものにする処理です。当時、岡野氏が他のソフトを使って数回のステップを踏んで同様の処理をしていた様子を拝見し、それをまとめて処理できるようにしたところ、あっという間にこの手法が普及することになり、作品の品質が日進月歩で良くなっていったのはこの頃のことです。

1995年には「Windows 95」が発売され、PCが一気に普及することになります。アマチュア天文家はそれに先駆けてPCを駆使していましたが、PCはそれまでの「オタクのガジェット」から一般消費財へと変わることで選択の幅が広がりました。また、高機能なノートPCの普及もこのころからで、CCDによる天体撮影に欠かせないPCを撮影現場で自由に使えるようになりました。

次第にカラーの冷却CCDカメラもリリースされるようになりましたが、初期はモノクロモデルが主流でした。カラー画像を撮影するためには、RGBのフィルターを入れ替えて撮影し、画像処理でRGB合成することが一般的でした。RGBそれぞれの撮影が必要なので、撮影時間が長くなることが欠点と言えば欠点でしたが、これも先の岡野氏が、L画像を高解像度で撮影し、RGB画像は低解像度の撮影(ビニング)で済ませることで撮影時間をおよそ半減させる「LRGB合成」を提唱されました。ステライメージはこの「LRGB合成」もいち早く取り入れるとともに、スターシャープやスターエンハンス、周辺減光補正など、天体写真ならではの機能の充実をすすめていきました。

ハードとソフトの充実で、銀塩写真からデジタル撮影に移行するアマチュアが急増していく時代でした。

1995年にカシオがデジタルカメラ「QV-10」を発売し、デジタルカメラの台頭へとつながります。初期のデジタルカメラは「写したものをすぐに見られる」というのが画期的ではあったものの、画質などはまだまだでした。デジタルカメラが本格的に使える時代になったのは、1999年にニコンが「Nikon D1」を発表した頃からです。2002年には早くもデジタルカメラの出荷台数が銀塩カメラを上回るようになりました。

デジタルカメラの登場で、画像処理環境も変化していきます。これまでの冷却CCDカメラではFITSというフォーマットで画像を保存していましたが、デジタルカメラでは各社独自仕様のRAWフォーマットで画像が保存されます。JPEGとは違い、階調が12ビットから14ビットで保存されることは、FITSと同じです。ただし、ベイヤー配列というカラーカメラ特有の形式で保存されるので、これをカラー画像に変換する必要がありました。また、新機種が出るたびに微妙な仕様変更があるため、ステライメージでは、アップデータで新機種に対応していくことになります。

馬頭星雲などHα領域の赤外線がどれだけ映るか、銀塩時代からフィルム選びには苦心していましたが、デジタルカメラでは、赤外線をカットするフィルターが標準で内蔵されるようになりました。そのため赤外線が良く写るように、このフィルターを外す改造が始まりました。それを受けて、キヤノンは2012年に天体写真専用カメラ「EOS 60Da」を、ニコンは2015年に「D810A」をリリースします。

また、デジタルカメラの撮像素子はCCDからCMOSに全面的に移行しました。それに伴い、天体撮影用カメラもCMOSへと移行します。特に惑星撮影は、短時間露光で済むためにノイズ対策の冷却装置が不要であり、動画で撮影して多量のフレームをコンポジットするという撮影スタイルが定着していきます。また、CMOSチップの感度向上、ノイズ低減により、冷却せずともきれいな画像が撮影できることから、冷却・非冷却の天体撮影用CMOSカメラも普及していきます。

このように、たった25年で写真の世界はほぼデジタル一色となり、銀塩写真は遠い過去のものとなりつつあります。今では「ステラショット2」で撮影も楽になり、「ステライメージ9」を使えば画像処理も手軽になりました。

いかに撮影機材や技術は進歩しても、星たちは変わらず夜空に美しく輝き続けています。バージョン9となったステライメージが、これからも天文ファンの皆様の天体画像をより良いものとし、さらに天文ライフをエンジョイするお役に立てば本懐です。

天体写真が銀塩からデジタルへと歩を進め始めた当時、「ステライメージ」は、長時間をかけて集めた星の光を1ビットたりとも無駄にしない「96ビットスーパーカラー処理」を搭載した画期的な画像処理ソフトとしてその第一声を上げました。

ハイコントラストになりがちなデジタル画像の仕上がりを、銀塩写真のように階調豊かなものにする「デジタル現像」を実装しました。岡野邦彦氏が考案したこの手法を簡単に実現できるステライメージは大きくブレークすることになります。

スターシャープや画像復元など、天体画像のためのさまざまな処理を取り入れていきます。また、独自に仮想記憶システムを持つことで、次第に高解像度になっていく撮影機器に歩調を合わせた進化を遂げます。

一般に普及し始めたデジタルカメラに対応するため、RAW画像処理やバッチ処理の強化を図ったのがこのバージョンです。また、仮想記憶システムの見直しにより大幅な高速化も実現しています。

マルチバンドシャープやマトリスク色彩強調など、さまざまな画像処理手法を取り入れました。また、動画への対応やRAW画像処理の強化など、さまざまなご要望を取り入れて進化したバージョンとなりました。

画像処理手法の多様化にともなう操作ステップの増加を補うため、ワークフローやサムネール表示のようなユーザーインタフェースを強化し、選択マスク機能も実装しました。さらに6.5アップデータで、待望の64bitアプリケーションに進化しました。

PCの高速・高機能化の波に乗り、チャンネルパレット、オートストレッチ、コンポジット自動位置合わせなどの機能を実装し、複雑な操作をすることなく少ない手順で目的を達する方向に進化します。

インテリジェントな自動コンポジット処理、統合画像調整インタフェースの搭載によって、入門者から熟練者まですべてのユーザにとって必要な処理を、より簡単に実現できるようになります。

PCの処理性能を極限まで引き出すことで、高速な画像処理を実現しました。また、自動コンポジットや統合画像調整機能をさらに進化させることで、難しかった天体画像処理をより手軽に行えるものにしました。