火星の赤道地方の山頂で霜を検出

火星の経度240度、北緯20度~南緯20度付近は「タルシス領域」と呼ばれる高地で、太陽系最大級の「タルシス火山群」がある。3つの楯状火山が並んだ「タルシス三山」や太陽系最高峰の「オリンポス山」(標高約21900m)が有名だ。

スイス・ベルン大学のAdomas Valantinasさんを中心とする研究チームは、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の火星探査ミッション「エクソマーズ」の周回機「TGO」に搭載された多色立体カメラ「CaSSIS」の撮影データから、タルシス火山群の山頂部に水の霜が現れる様子を初めてとらえた。

ESAの探査機「マーズ・エクスプレス」の立体カメラで撮影された早朝のオリンポス山。同機やTGOの観測で、この地域の火山の山頂に水の霜が初めて確認された(提供:ESA/DLR/FU Berlin)

タルシス火山群は火星の赤道に近いため、表面温度は常に高い。しかも、火星の大気は希薄なので、地球のように標高が高くなるほど気圧が下がり、大気の断熱膨張で気温が低くなるという効果も働きにくい。そのため、火星では昼になれば低地も高地も同じくらい暑くなるはずで、この地域で霜が見られるのは予想外だった。

タルシス火山群の山頂に霜が現れるのには、水蒸気の流れが関係していると考えられる。水蒸気を含む大気が風で低地から高地へと上って冷やされると、水蒸気は凝結する。これは地球でも火星でもおなじみの現象だ。タルシス三山で最も南にあるアルシア山(Arsia Mons)では、この現象によって春になると長く伸びた雲がしばしば現れる。今回見つかった霜もこれと同じメカニズムで生じているという。「CaSSISの画像からわかるように、この薄い霜は日の出前後の数時間しか見られず、太陽が上ると蒸発してしまいます」(Valantinasさん)。

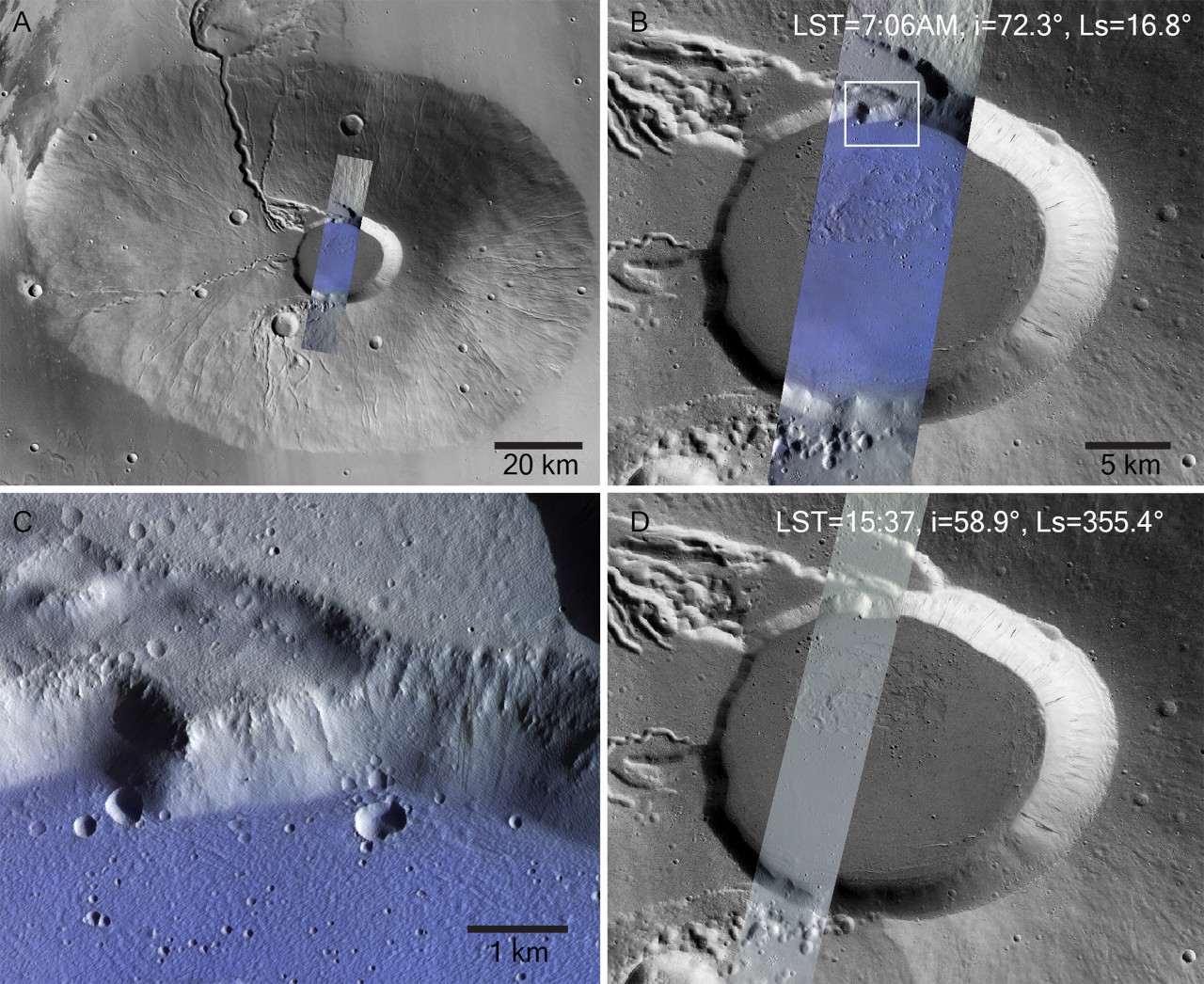

タルシス三山のやや北に位置する小型の火山「セラウニウス円錐丘(Ceraunius Tholus)」に現れた霜の画像。(A)NASAの探査機「マーズ・リコナサンス・オービター」の画像に、CaSSISによる可視光線と近赤外線のデータを重ねたもの。(B)Aの山頂部の拡大像。撮影時刻はこの場所の地方時で午前7時06分に当たる。青色の部分で水の霜が検出された。(C)Bの白い枠内をさらに拡大した画像。カルデラの底部に霜が広く存在するが、カルデラの斜面には見られない。(D)同領域を地方時15時37分に撮影した画像。霜は消えている。画像クリックで表示拡大(提供:ESA/TGO/CaSSIS CC-BY-SA 3.0 IGO)

Valantinasさんたちはこの霜の存在を確認するために、CaSSISの画像を5000枚以上解析した。また、ESAの探査機「マーズ・エクスプレス」のカメラやTGOの分光計でも独立に確かめられた。「この研究成果は、軌道上に異なる観測機器がいることの価値をよく示しています。複数の観測機器によるデータとモデリングを組み合わせることで、大気と表面の相互作用をより深く理解できるようになります。これは1つの観測装置だけではできないことです」(独・DLR惑星研究所 Ernst Hauberさん)。

Hauberさんはさらに、惑星で起こる現象には長期にわたる複数の観測データを比較して初めてとらえられるものがあり、今回の結果は惑星での現象を長期間監視することの重要性も示すものだとも指摘している。

今回検出された霜は厚さが0.01mmほどしかないが、火星表面の大きな面積に広がるものだ。「この霜は水量にして10万tに達し、水泳プール60杯分もの水が寒い季節に表面と大気の間で毎日交換されていることになります」(Valantinasさん)。

火星の水がどこに存在し、どのように移動しているかを理解することは、火星探査の多くの面と関わっている。Valantinasさんたちは、火星の気候に関連する物理過程を知るだけでなく、将来の有人火星探査で鍵となる資源を確保したり、過去や現在の火星に生命が存在する可能性に制限を付けるという意味でも、火星の水循環を理解することは大事だと考えている。

〈参照〉

- University of Bern:First detection of frost on the Solar System’s tallest volcanoes on Mars

- ESA:Frosty volcanoes discovered in Mars’s tropics

- Nature Astronomy:Evidence for transient morning water frost deposits on the Tharsis volcanoes of Mars 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/04/24 2025年5月上旬 火星とプレセペ星団が大接近

- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近

- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近

- 2025/01/24 火星の地下氷が豊富な領域を特定、有人探査の着陸候補

- 2025/01/15 2025年1月下旬 火星とポルックスが接近

- 2025/01/09 2025年1月17日 火星がふたご座で衝

- 2025/01/03 2025年1月12日 火星が地球と最接近

- 2024/12/12 2024年12月18日 月と火星が接近

- 2024/11/26 2024年12月上旬 火星とプレセペ星団が接近

- 2024/11/14 2024年11月20日 月と火星が接近

- 2024/10/22 【特集】火星(2025年1月12日 地球最接近)

- 2024/10/17 2024年10月23日 月と火星が接近

- 2024/10/03 火星の地震波が示す、液体の水が地下に存在する可能性

- 2024/10/03 「火星のクレーター」を教室に再現!ドラマ「宙わたる教室」が10月放送開始

- 2024/09/25 太古の火星でホルムアルデヒドが有機物生成に寄与

- 2024/08/07 2024年8月中旬 火星と木星が大接近

- 2024/07/24 火星大気中の塩化水素を全球で検出

- 2024/07/11 2024年7月下旬 火星とプレアデス星団が接近

- 2024/07/08 2024年7月中旬 火星と天王星が大接近

- 2024/06/25 2024年7月2日 細い月と火星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)