宇宙解析の模擬試験

【2021年3月19日 国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト】

宇宙の大規模構造や、ビッグバンの残光である宇宙マイクロ波背景放射などの観測を通じて、膨張速度など宇宙の歴史や構造を決定づける基本的な値である「宇宙論パラメーター」が年々精度良く求められるようになってきた。そのパラメーターをより正確に決定するには、観測だけでなくデータを解析する手法にも、高い精度が求められる。

解析の精度を損なう要因としては、先行研究で得られた宇宙論パラメーターに引きずられ、自分たちの解析結果もそれに近くなるはずだと思い込んでしまう、いわゆる「確証バイアス」が挙げられる。どこかに模範解答があるわけでもないので、ある解析手法が正確かどうかを答え合わせするのは難しい。

そこで、シミュレーションで作った仮想宇宙を解析するという「模擬試験」によって解析手法を検証しようという試みが実行に移された。

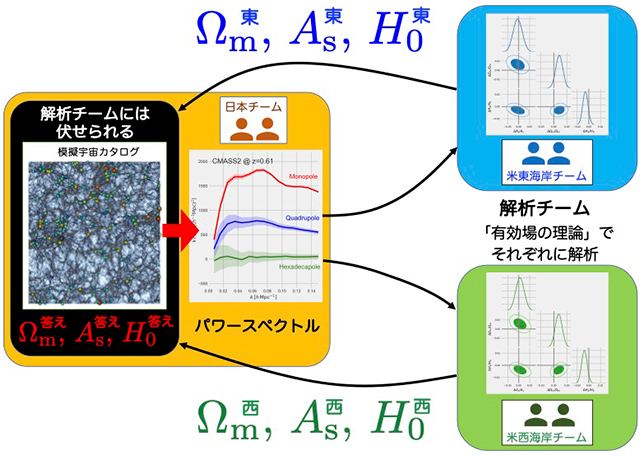

仮想宇宙を提供する「出題者」となったのは日本の研究チームで、国立天文台のスーパーコンピューター「アテルイII」を用いて一辺約400億光年の立方体に相当するシミュレーションを行い、データを用意した。そしてこの宇宙を「観測」した結果を、シミュレーションに使われた宇宙論パラメーターを伏せた状態で、米国の2つのチーム(プリンストン高等研究所を中心とする米東海岸チームとスタンフォード大学を中心とする米西海岸チーム)に提供した。知らされたデータは、大規模構造で銀河がどのように分布しているかを統計的に示すパワースペクトルだ。

「受験者」となった両チームは、これまで主に素粒子の分野で使われてきた「有効場の理論」という手法を宇宙論に応用する研究を進めてきた。これは、星形成や銀河の進化といった数百万光年程度の比較的小さなスケールには詳細に立ち入らず、宇宙の大規模構造のスケールに当てはまる物理過程だけを使って計算する考え方だ。

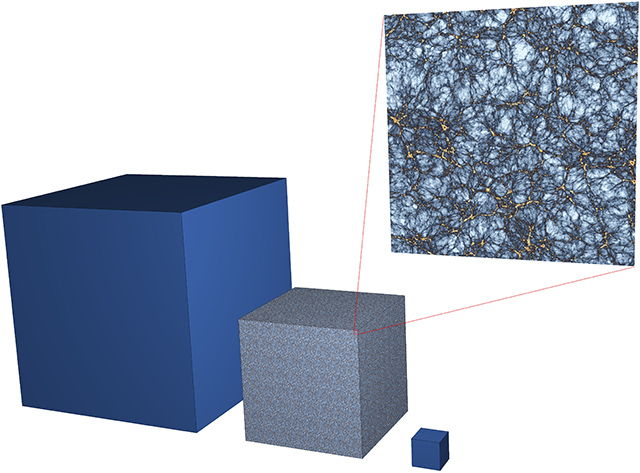

構築された模擬宇宙に広がる大規模構造(中央)を、光で観測可能な領域に相当する体積(左)、実際の観測の中で最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)が観測した体積(右)と比較したもの。辺の長さは左から順に約 750億光年、400億光年、90億光年に相当。色はダークマターを主成分とする物質密度の濃淡を表し、赤い部分が高密度、青白い部分が低密度領域に対応する。右上に示した断面の拡大図で、ネットワーク状に広がる複雑な構造が確認できる(提供:カブリIPMU/京都大学基礎物理学研究所 西道啓博さん)

答え合わせは2019年6月4日にビデオ会議で行われた。今回のプログラムでは標準的宇宙モデルにおける6つの宇宙論パラメーターのうち、3つを復元するのが目的だったが、日本が設定した「真の値」と米国の両チームが解析して求めた値はいずれも誤差1%程度で合っていた。これは従来の解析による誤差と比べて1桁高い精度だという。一番誤差が大きかったのはダークマターの総量で、両チームとも1.3%離れた数値を得ていたが、これは完璧に正しい解析をしたとしても約15%の確率で起こりうるものだった。

この模擬試験によって、現実の宇宙を観測して宇宙論パラメーターを決定したときに一定の精度が保証されることとなった。同時に、解析手法には課題も残された。米国の両チームは大きなスケールのに着目する手法をとったが、小さなスケールの構造を解析に取り入れると誤差が大きくなってしまう。観測で得られたデータを余すことなく活用して精度を高める手法の開発が求められそうだ。

今回構築された模擬宇宙データは、引き続き日本主宰のチャレンジプログラムとして、宇宙論パラメーターを伏せた状態で公開され、世界中の解析者による挑戦を受け付けているとのことだ。

チャレンジプログラムの概要。日本チームは図のような立方体状の領域から銀河を同定し(左パネル「模擬宇宙カタログ」で色付きの丸印で表したものが銀河に対応)、銀河の分布を特徴付ける統計量「パワースペクトル」を測定、それを解析チームに引き渡した。解析チームはこのデータを有効場の理論に基づいて分析し、導かれた宇宙論パラメーターを日本チームに提出。模擬宇宙の中で仮定されていた数値と比較し、その一致の良さを確かめた、これにより、それぞれの解析チームが用いた解析手法の妥当性が検証された(提供:カブリIPMU/京都大学 基礎物理学研究所 西道啓博さん、東京大学/カブリIPMU 高田昌広さん)

〈参照〉

- CfCA:日本チームのバーチャル宇宙の解析に米国の2チームが挑戦 ― 宇宙の根源的な謎に迫る精密宇宙論への確かな一歩

- Physical Review D:Blinded challenge for precision cosmology with large-scale structure: Results from effective field theory for the redshift-space galaxy power spectrum 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台:アテルイII

- Multipole moment data for PT challenges 日本チーム主催のチャレンジプログラムのウェブサイト

関連記事

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/02/21 世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/02/15 数百万光年の規模でダークマターを初検出

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/05/09 宇宙背景放射からダークマター分布を調査、「宇宙論の危機」回避なるか

- 2023/04/18 宇宙論の検証には、銀河の位置だけでなく向きも重要

- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆

- 2023/03/10 小規模な装置でダークマター検出を目指す新手法

- 2023/02/13 ガンマ線観測でダークマター粒子の性質をしぼり込む新成果

- 2022/08/03 宇宙背景放射を使って遠方銀河周辺のダークマターを検出

- 2022/07/26 AIとスーパーコンピューターで広大な銀河地図を解読

- 2022/06/09 あの天体は今:110億年前の銀河たちから始めるシミュレーション

- 2022/06/02 10万時間の宇宙シミュレーションを機械学習で数秒に

- 2021/11/04 「富岳」で宇宙ニュートリノの高精度シミュレーションに成功

- 2021/09/17 宇宙の歴史を再現する世界最大規模のシミュレーション

- 2021/07/09 ダークマターの地図をAIで掘り起こす

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)