暗黒星雲の素顔に迫る

【2001年1月31日】

ヨーロッパ南天天文台 (ESO) を中心とする天文学者チームが、ESOの8.2メートル望遠鏡VLT ANTUおよび3.6メートル望遠鏡NTTを用いた観測により、星間分子雲の詳細構造を得ることに初めて成功した。

水素分子やチリからなる高密度・低温の星間分子雲は、やがては新たな星の材料となるものだ。重力によって収縮しようとする力と、熱によって膨張しようとする力がつりあっている間は星雲としての状態を保ち続けるが、やがてさらに冷えて重力が優勢になると、星雲中心部などの高密度部分に物質が収縮をはじめ、星の生成が始まる。

収縮が進むと中心部はだんだん高温になるが、それでも重力が優勢であるので収縮はとまらない。やがて温度と密度がある条件に達すると、中心部で核融合反応が始まり、新たな恒星の誕生となる。私たちの太陽系も、このようなプロセスで誕生したと考えられている。

次々に新たな星が誕生しつつある領域については、よく観測され、理解が進んでいる。しかし、星の形成が始まる前の冷たい星間分子雲については、ほとんど何もわかっていなかった。というのは、冷たい星間分子雲はほとんど放射を放たないため、直接観測することができないのだ。星間分子雲は背後の星から光を吸収するため、星々の中にぽっかりと穴があいたように見え、このことから暗黒星雲とも呼ばれる。

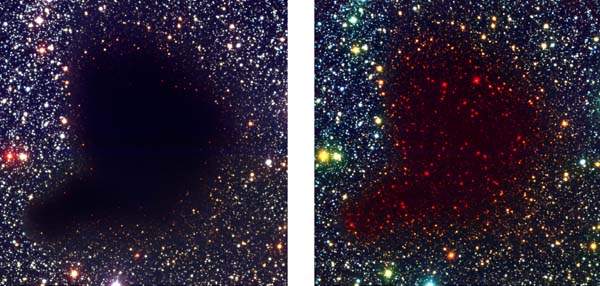

星間分子雲「バーナード68」

左:可視光画像。B-バンド (波長0.44ミクロン=青) 画像を青、V-バンド (波長0.55ミクロン=緑) を緑、I-バンド (波長0.90ミクロン=近赤外) 画像を赤として3色合成したもの。すべてVLT ANTU+FORS-1カメラによるもの。星雲内部には星は全く見えず、暗黒星雲と呼ばれるわけがよくわかる。

右:可視光+赤外線画像。B-バンド画像を青、I-バンド画像を緑、Ks-バンド (波長2.16ミクロン=赤外) を赤として3色合成したもの。B/I-バンドはVLT ANTU+FORS-1、Ks-バンドはNTT+近赤外線分光カメラSOFIによる。星雲の濃い部分は赤外線のみ透過できるため、星が真っ赤に見えている。3700個以上の星がとらえられており、うち1000個以上については赤外画像にのみとらえられている。

ともに視野角は4.9分角 (1分角=60分の1度) 四方。画像上方が北、画像左方が東。

そこで研究チームが用いた方法は、星雲の背後にある星々の光を分析することにより、星間分子雲の構造を調べようというものだ。星間分子雲は可視光はほぼ完全に吸収してしまうが、吸収を受けにくい赤外線であればある程度透過できる。そして、透過してきた光に見られる吸収を分析することにより、星雲の構造を知ることができるうわけだ。もちろんこのようなアイデアは昔から考えられていたものだが、近年の観測装置の進化により、ようやく可能となった。ただし、この方法で現在分析できるのは、小さな星雲だけだ。大きな星雲の場合は吸収が大きすぎるため、現在でも分析はできない。

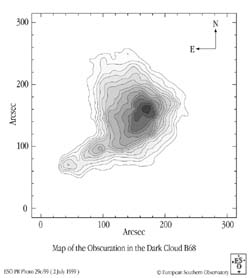

「バーナード68」での吸収の強さの分布。質量の分布に対応

研究チームが研究の対象としたのは、「へびつかい座」の方向約500光年ほどにある小さな星間分子雲「バーナード68」。この星雲は小さいため背後の星の光が比較的透過しやすく、また天の川の中にあるため背後には豊富な星が存在する。この星雲の直径は、1万2500天文単位 (1天文単位は地球〜太陽間の平均距離で、約1億5000万キロメートル) ほど。これは、太陽系を球形に取り囲むように氷の小天体が散在する領域「オールトの雲」とほぼ同じ大きさだ。オールトの雲は、彗星の故郷として知られる。星雲の境界領域の圧力は、0.0025ナノパスカルほど。これは、恒星間の宇宙空間の平均的な圧力に比べればおよそ10倍の圧力だが、地球表面の気圧 (約1000ヘクトパスカル) に比べれば4×1016の1の圧力でしかない。星雲の温度は、16ケルビン (-257℃) ほど。

研究の結果明らかになった「バーナード68」の構造は、中央の高密度部分に向かってだんだん密度があがっていくというシンプルな構造をしていた。研究チームによるとこの結果は、球形のガス雲が熱による圧力と重力とでつりあっていると想定した場合に、理論的に予想される分布とよく一致するものであるという。また「バーナード68」では、熱による圧力と重力はぎりぎりのところでつりあっており、もうすぐ収縮に向かって星生成がはじまるらしいということも明らかになった。

なお、この研究についての詳しい報告が『Nature』の2001年1月11日号に掲載されている。