すばる望遠鏡、アンモニアの氷結温度推定に初めて成功

【2001年11月2日 国立天文台・天文ニュース (492)】

すばる望遠鏡の高分散分光器HDSによるリニア彗星(C/1999 S4)の分光観測から、この彗星本体(核)を構成するアンモニアが凍りついた温度は28ケルビン(約マイナス245度)であることが初めてわかりました。この結果、リニア彗星は土星の軌道から天王星の軌道領域付近で生まれたことが明らかになりました。今回の観測では、彗星がどのような環境下で生まれたのかを直接的に示す証拠が得られただけでなく、彗星の起源を明らかにするための新しい手法を確立することにも成功しました。

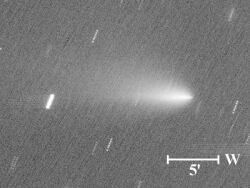

リニア彗星 C/1999 S4(写真提供:門田健一さん、2000 年 7 月 29 日撮影)

リニア彗星(C/1999 S4)は、1999年にアメリカ・リンカーン研究所の地球接近小惑星探査(Lincoln Near Earth Asteroid Research; LINEAR)プロジェクトにより発見されました。今回、国立天文台、高分散分光器HDS開発グループ、および県立ぐんま天文台の職員からなる観測チームは、装置の調整時間を利用して、リニア彗星が明るくなった2000年7月5日にHDSを用いた分光観測を行いました。

観測チームが注目したのは、分光観測の結果として得られるスペクトルのうち、彗星の周囲のガスに含まれる、窒素原子1個と水素原子2個からなるNH2分子が発する輝線(持っていたエネルギーを失う際に発する、ある特定の波長の光)です。これまでの研究から、NH2分子は彗星の核を構成する凍ったアンモニア(NH3)が太陽の熱で解け、ガスとなった際に紫外線などにより水素原子が一つもぎとられたものと考えられています。つまりNH2分子から発せられる輝線群には、元の分子であるアンモニアに関する情報が含まれているはずです。

NH2分子やアンモニアのような水素原子を2個または3個含む分子には、水素原子の原子核が持つ量子力学的なスピン状態の組み合わせにより、オルソ状態とパラ状態という二つの状態が存在します。オルソ状態とパラ状態の分子数の存在比率は、周囲の環境によって変わることが知られています。特に彗星核のように氷結してしまった場合には、凍りつく前の比率がそのまま保存されています。つまりオルソ状態とパラ状態の分子数の比を求めれば、その分子がどのような温度で凍りついたかを推定することができるのです。

一般的にオルソ状態とパラ状態の分子は、それぞれ異なる波長の輝線を発します。ところが、それらの輝線の波長は非常に近接しているため、スペクトル中から二つを見分けるのは容易なことではありません。観測チームはHDSの高い分散能力に着目しました。分散が高いというのは、スペクトル上で接近した輝線群を分離する能力に優れていることを意味します。県立ぐんま天文台の河北秀世観測普及研究員は、分離に成功したNH2分子の輝線群を自ら開発した新しいモデル計算方法によって再現し、リニア彗星に含まれるNH2分子のオルソ状態とパラ状態の存在比率を求めることに成功しました。さらにその値から、元の分子であるアンモニアのオルソ・パラの比率を決定し、リニア彗星の核を構成するアンモニアの氷結温度が28ケルビンであることを導き出しました。この値は、太陽系が形成された原始太陽系星雲内において、リニア彗星が土星の軌道から天王星の領域付近で生まれたことを示しています。

彗星本体に含まれる化学成分のうち、これまでは主に水分子の氷結温度について議論されてきました。アンモニアの氷結温度が求められたのは、今回が世界で初めてのことです。彗星の起源を解明する上でNH2分子を用いるという新たな手法を確立した意味は大きく、今後はリニア彗星のような長周期彗星(公転周期200年以上)と誕生した場所が異なるとされる公転周期200年以下の短周期彗星について、この手法を適用することにより、彗星の起源の解明が大きく進むかもしれません。