「量」と「質」の連携観測で、続々と見つかるアインシュタイン・リング

【2005年12月8日 HUBBLESITE Newsdesk】

現代天文学に欠かせない2つの「巨頭」、スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)とハッブル宇宙望遠鏡(HST)の観測とを組み合わせることによって、重力レンズ効果を受けた銀河が新たに19個も見つかった。これらの中には、8つのアインシュタイン・リングも含まれている。これにより、可視光で見えるアインシュタイン・リングの数はほぼ4倍に増えた。重力レンズ効果は、遠方銀河の不思議な形を見せてくれるだけでなく、銀河に存在するダークマター(暗黒物質)を最も直接的に観測できる手段として期待されている。

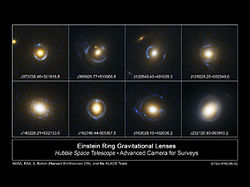

新たに発見された重力レンズ効果の画像(提供:NASA, ESA, and the SLACS Survey team: A. Bolton(Harvard/Smithsonian), S. Burles(MIT), L. Koopmans(Kapteyn), T. Treu(UCSB), and L. Moustakas (JPL・Caltech))クリックで拡大

「アインシュタイン・リング」とは、重力レンズ(解説参照)の中でも、2つの銀河がわれわれから見てちょうど一直線上にある場合に、背後の銀河の姿が手前の銀河の周りにリングやアーク(弧)の形で現れる現象である。一般相対性理論に基づき、銀河における重力レンズ効果を予言したのは、他ならぬアインシュタインだ(「アインシュタイン・リング」が彼にちなむことは言うまでもない)。それは、1936年に発表された論文の中でのことである。しかし彼は同時に、あまりに膨大な労力と高い精度を要求することから、重力レンズを観測するのは不可能だろうとも述べている。

アインシュタインの「予言」は、1つが当たって1つがはずれた。重力レンズの効果が現れている銀河は確かに存在する。そして、今日のわれわれにはそれを見つけるだけの強力な手段があるのだ。

19個もの新しい重力レンズ効果を発見したのは、ハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターとオランダのカプタイン研究所を中心としたスローン・レンズ・ACSサーベイ(SLACS)のチームだ。同チームはまず、SDSSで観測された銀河のデータのうち、われわれから20〜40億光年の距離にある約20万個の楕円銀河のスペクトルを観測した。そして得られたスペクトルの中に、(地球から見てその銀河の真後ろにある)さらに遠方の銀河からのスペクトルがないかどうかを探ったのである。こうして得られた「重力レンズ候補天体」のうち、28個をHSTで観測した。その結果、19個の銀河で重力レンズによる遠くの銀河の姿が確認されたのだ。しかも、その中にアインシュタイン・リングが8個もあった。可視光で観測されたアインシュタイン・リングの数は、これまでの3個から一挙に4倍近くになったのだ。

この成果は、膨大な「量」の銀河の観測で知られるSDSSと、非常に高い「質」の画像を撮影し続けているHSTの組み合わせによる勝利とでも言えよう。しかも、SLACSチームによれば「重力レンズ候補天体」は1000個の銀河に1個の割合で見つかっているという。HSTによる観測は今も着々と行われているので、まだまだ重力レンズ天体の数は増えそうだ。

さて、2つの偉大なる観測システムによって見つかった重力レンズ天体だが、今度はこの重力レンズ自体が重要な観測手段となる。奥の天体のゆがみ具合などから、手前の銀河の質量を見積もることができるのだ。この質量の中には、通常の方法では観測できないダークマター(暗黒物質)も含まれる。宇宙の質量の大部分はダークマターであると考えられているので、重力レンズ天体は貴重だ。今回、SLACSチームが重力レンズ探しの対象としたのは、質量の大きな楕円銀河だけなので、今後多種多様な銀河についても同じような手法がとられるだろう。特に、宇宙が誕生してからの時間経過に伴う銀河の(ダークマターを含めた)形の変化を知ることは重要だ。宇宙が生まれてから、どのように銀河は進化してきたのか。自分が住む世界がどのような姿をしているのか知りたがり続けてきた人類にとって、重力レンズは究極の「むしめがね」となるかもしれない。

重力レンズ: 強い重力場に生じる空間の歪みによって、通過する光が屈曲させられる現象。この重力による光の湾曲現象を、光学レンズの光路屈折になぞらえて重力レンズと呼ぶ。銀河団の周りに巨大な円弧状のリング像の一部が発見されたり、四葉のように見えたりする例など、重力レンズ効果による特異な映像が多くとらえられている。像の歪みぐあいから、重力天体の質量や対象天体までの距離など、さまざまな情報を得ることができる。(「最新デジタル宇宙大百科」より)