流星の輝きは幅わずか数ミリメートル

すばる望遠鏡がはじめて測定

【2007年9月11日 すばる望遠鏡】

すばる望遠鏡が偶然撮影した流星の画像から、「流星の幅」、すなわち実際に輝いている領域の大きさが求められた。これまでは「1メートル以下」とだけ求められていた幅だが、今回の観測と具体的な計算によって、実際には数ミリメートルしかないことが判明した。

すばる望遠鏡が撮影した流星。右上から左下にかけて見える流星のほか、左下にもう1つ暗いものが写っている。クリックで拡大(提供:国立天文台)

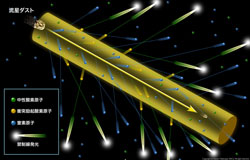

流星物質から直接または間接的に衝突されてエネルギーをもらった中性酸素原子は、平均0.7秒後にエネルギーを光として再放出する。超高層大気は希薄なのでこの現象が見られるが、地上では0.7秒よりはるかに短い時間のうちに別の原子や分子が衝突し、エネルギー状態が変わってしまう。これが「禁制線」と呼ばれる理由だ。クリックで拡大(提供:国立天文台/石川直美)

流星は、宇宙空間から地球へ飛来した微粒子(流星物質)が秒速数十キロメートルで大気に突入する際、通過した領域が加熱されて発光する現象だ。発光する高度は上空110キロメートルほどなので、あらゆる天文現象の中でも私たちから一番近いところで起きているといえる。しかし、典型的な流星物質の直径が0.1〜1ミリメートルとわかっている一方で、実際に輝いている領域、つまり流星自体の「幅」がどれほどなのかは、よくわかっていなかった。

これまでにも、画像から直接流星の幅を測定する試みはあったが、解像度が足りず「1メートルよりも狭い」と結論するのがやっとだった。これに対して、国立天文台などの研究チームは、すばる望遠鏡が偶然とらえた流星の画像から、別のアプローチで幅を求めることに成功した。

すばる望遠鏡が2004年8月12〜15日の合計19時間にわたってアンドロメダ座大銀河(M31)を撮影したところ、流星のようなスジ模様が55個見つかった。ちょうどペルセウス座流星群の極大前後だったこともあり、研究チームは解析を試みた。

すばる望遠鏡が流星を撮影しても、その画像から直接幅を求めることはできない。すばる望遠鏡は無限遠に焦点を合わせていて、高度110キロメートルの流星さえもピンぼけになってしまうからだ。ただ、これを逆手にとって流星と人工衛星の筋道(流星のはるか上空を通るため、ピンぼけの効果が小さい)を区別することができる。

55個のスジのうち、流星は13個で、ペルセウス座流星群と思われる軌跡の流星は1つしかなかった。今回の画像はごくふつうの流星活動をとらえたにすぎなかったことになる。しかし、研究チームを率いた国立天文台の家正則教授は、中性酸素原子が放つ「禁制線」と呼ばれる光に注目することで、写っている流星の幅を求めることに成功した。

禁制線は地上では再現できず、高層大気のようにひじょうに密度が小さい環境でなければ見られない光だ。中性酸素原子の禁制線は、流星物質に直接衝突した中性酸素原子や、衝突で加速されたほかの分子や原子に追突された中性酸素原子が放っている。光の量と中性酸素原子の数は対応するので、すばる望遠鏡の画像から、衝突を受けた(=流星の発光領域に含まれていた)中性酸素原子の数が求められる。

一方、上空110キロメートルにおける中性酸素原子の数密度はわかっているので、ここから発光領域の幅が円筒の直径としてわかるのだ(右下の図)。

以上の計算により、流星の幅は数ミリメートル程度しかないことがわかった。直接撮影できないはずである。典型的な流星物質の直径とくらべても10倍程度だ。

今回の研究で、100億光年以上離れた銀河を観測できるすばる望遠鏡が、わずか100キロメートルあまりの距離で起きている現象を理解する上でも役立つことがわかった。今後は、最初から流星を意識した観測を行うことで、これまでとらえることができなかったほど細かい流星物質についても、その数を推定できるのではないかと考えられている。