火星の北極冠のなぞ、解明か

【2010年6月4日 JPL】

NASAの火星探査機マーズ・リコナサンス・オービター(MRO)による観測から、火星の北極冠の複雑な地下構造が明らかになった。構造の分析から、北極冠の渦模様や巨大な谷がどのように形成されたのかという、長年のなぞに迫る成果が得られた。

NASAの火星探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーによる北極冠。クリックで拡大(提供:NASA/JPL)

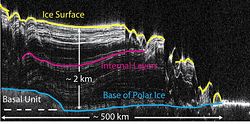

MROが明らかにした北極冠の下にある構造。黄色:表面にある氷、ピンク:内部にある層、青:一番下にある極氷。表面から一番下の極氷までの厚さは約2km。クリックで拡大(提供:NASA/JPL)

火星の北極冠は差渡し約1000km、面積は日本の2倍ほどで、表面から約30kmほどの深さまで氷とちりの層が堆積している。もっとも顕著な特徴は「Chasma Boreale」と呼ばれる谷で、長さはグランドキャニオンと同じくらいだが、幅はその7倍ほどの約200kmもある。

「Chasma Boreale」の成因について研究者たちは、火山活動の熱で氷床の一番下の氷が融けて大規模な洪水が発生したためではないか、あるいは、極域に吹く強い風によって氷のドームが削られたことによるものではないか、と考えている。

また、極冠にはそのほか多くの溝があり、中心から外側に向かって渦を巻くような形をしている。1972年に発見されて以来、その形成プロセスについてはよくわかっていないが、火星の自転に伴って、極から遠い場所にある氷に比べて近い方の氷がゆっくりと動き、半液状化した氷に割れ目ができたという考え方がある。一方、ある計算モデルでは、太陽の熱が一部の領域で増加し、それが伝わって溝ができたことが示されている。

NASAの火星探査機マーズ・リコナサンス・オービター(MRO)の観測によって、その形成過程に迫る成果が得られた。

MROには、「SHARAD」と呼ばれるレーダーが搭載されている。SHARADは、地下1kmまでの深さにある水や氷を検出することができる。そのデータから、極冠の下にある、ちりや氷などの堆積物の層から成る複雑な構造が初めて明らかになったのである。

その構造の分析から、最初に渦巻き模様と溝をつくったのは風であることが示された。地球上の氷床は氷河によって形づくられるのだが、火星の極冠は風による作用で形成され、その後も変化し続けてきたようである。

また、今のような形になったのはつい最近のことではなく、氷床の成長とともに数百万年の年月がかかったらしいことや、氷がどこでどのように成長していったのかは風のパターンが支配していたことも示された。

分析結果について、米テキサス大学オースチン校 地球物理学研究所のJack Holt氏は、「極冠の層が、これほど複雑なものだとはだれも思いませんでした。ちりや氷の層は、堆積や侵食、風によって運ばれた過去の記録です。そこから、期待をはるかに超えるほど詳細に気候の歴史が明らかになるのです」と話している。