宇宙のちりはどこで作られたのか

【2006年6月15日 Spitzer What's Happening Archive】

宇宙誕生から数億年後の銀河は、すでにちり(ダスト)におおわれていたことが分かっている。しかし、問題はどうやって短時間のうちにちりが作られ放出されたのか、だ。ちりの源として、40年も前から天文学者は超新星に目をつけていたが、決定的な証拠がつかめない状況が続いていた。観測技術は発達し、ついにNASAの赤外線天文衛星スピッツァーが超新星爆発でちりがまき散らされる現場を押さえた。

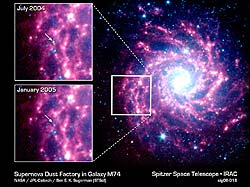

スピッツァーが撮影したM74の姿。右が全体像、左はSN 2003gdが発生した位置の拡大写真で、上の2004年7月の画像ではまだダストが黄緑で輝いて見えるのに対し、下の2005年1月の画像では消えている。赤は波長8μmの赤外線でダストを、緑は4.5μm・青は3.6μmの赤外線で恒星を主にとらえている。クリックで拡大(提供:NASA/JPL-Caltech/B.E.K. Sugerman (STScI))

星間物質(解説参照)の中でも、ダストは銀河や恒星、さらに惑星や生命の材料として欠かせない存在だ。水素などのガスしか存在しない状態から、どうやってダストが作られるのだろうか。

これまで知られていたメカニズムは、2つしかなかった。1つは、太陽程度の質量を持った星が、何十億年にもわたる生涯の最期に白色矮星を残して外層を放出するというもので、もう1つは、星間空間で分子がゆっくりと凝縮していく過程である。しかし、どちらもひじょうにゆっくりとしたプロセスだ。宇宙が誕生してからわずか7億年のころ、すでにクエーサーがダストで覆われていることが明らかになっている(アストロアーツニュース「遠方クエーサーによって宇宙の暗黒時代末期を探る」)ので、別の発生源を考えなければいけない。

実は、ダストを作り出しているに違いないとして、40年間理論的に研究されてきた候補がある。それは超新星だ。「超新星爆発の際に重い元素が作られ、宇宙空間にまき散らされ、新たな星や惑星そして生命の材料になった」という説明を聞いたことがある人は多いだろう。しかし、その事実を観測して確かめることは、案外難しいのである。なぜなら、超新星からの光は比較的早く弱まってしまうので、爆発から数か月後に観測するときでさえ相当感度の高い望遠鏡が必要になるからだ。ほとんどの天文学者が超新星を疑っているにもかかわらず、技術が足りないために最後の決定的な証拠が出てこない状態が、何十年も続いていた。

赤外線天文衛星スピッツァーの登場で、ようやくそれが実現した。スピッツァーなら、作られた暖かいダストが広がるのを待たずとも、放射される赤外線をすぐにとらえることができる。

スピッツァーが観測したのは、われわれから3000万光年離れた渦巻銀河M74に現れた超新星SN 2003gdだ。爆発から数か月後(2004年7月)のうちは超新星をとりまくガスが冷え始めたばかりなので、まだ周囲の物質よりも明るく輝いている。しかし、さらに時間が経過した後(2005年1月)には周囲の温度とほぼ同じになり見えなくなっている。SN 2003gdはおびただしい量のダストを放出していた。超新星爆発を起こす恒星は質量が大きく、寿命もせいぜい数千万年なので、研究グループは「初期宇宙におけるダストの謎はこれで解決できるだろう」としている。

星間物質

恒星間空間はからっぽの空間ではなく、希薄な物質が広がっている。これを星間物質と呼ぶ。水素を主成分にした星間ガス中に、星間塵([じん]ダスト)と呼ばれる微量の個体微粒子が含まれている。この星間物質の密度の濃い部分を星間雲といい、暗黒星雲などをつくる。また、この星間雲からグロビュールなどの星生成領域が生まれ、星の輪廻(りんね)に重要な役割をはたしている。(「最新デジタル宇宙大百科」より)