AIも月にうさぎを見る?なぜ人は月にうさぎを見た?

【2025年2月5日 JAXA宇宙科学研究所】

月は私たちにとって身近な天体で、古くから世界中で親しまれている。日本を含めたアジアには、月の模様を「うさぎ」に見立てる文化があるが、その起源は古く、約2500年前のインドの文献に「月にうさぎがいる」という記述が見られる。一方、ヨーロッパなどの地域では月の模様は「人」や「人の顔」とされ、他の地域にはまた別の見立て方もある。

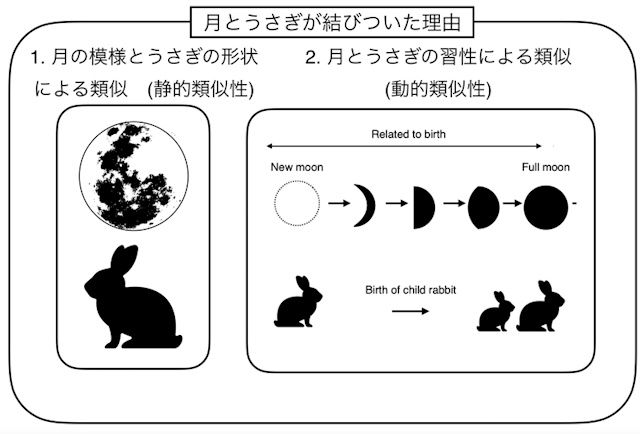

月とうさぎが結びついた理由として、月の海の模様がうさぎの形状と似ているからという考えのほか、繰り返される月の満ち欠けとうさぎの繁殖性の高さから、両者が共に豊穣のシンボルとなったためという考えもある(提供:JAXA宇宙科学研究リリース)

JAXA宇宙科学研究所・月惑星探査データ解析グループの庄司大悟さんは、「月面の模様がうさぎに似ているのか」という問いに対し、人工知能(AI)を用いてその類似性を評価する研究を行った。

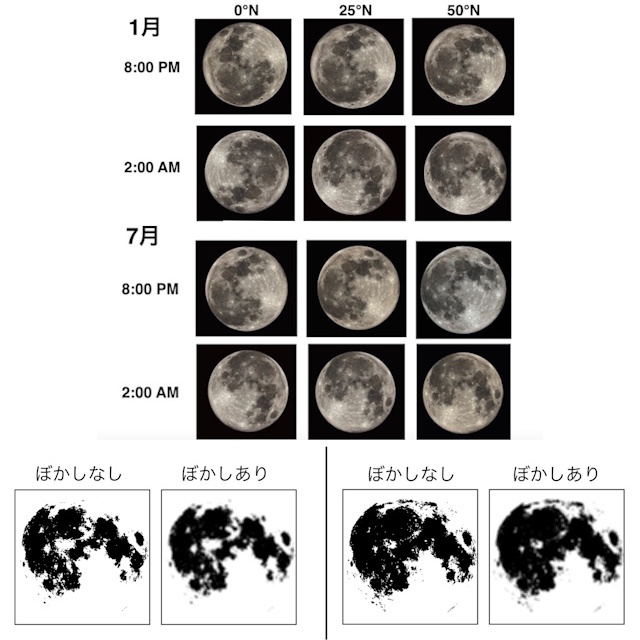

月の見え方(角度)は、時刻や季節、観察場所の緯度によって変化する。そこで庄司さんは、異なる緯度で観察した月の模様の向きが「うさぎ」と「顔」のどちらに見えるかについて、OpenAIが開発したAIモデル「CLIP」に判断させ、月の模様の見え方と緯度との関係について考察した。

(上段)1月と7月の異なる緯度と時刻における月の見え方の例。(下段)テストに使用した月の模様。コントラストなどを変化させた白黒画像を作成し、1月の午後8時における各緯度の向きに回転させてAIに判定させた(提供:(上段)NASA/JPL.、(下段)JAXA宇宙科学研究リリース)

AIの判定によると、低い緯度で観察される月の模様ほど「うさぎ」に、高い緯度ほど「顔」に見える傾向が示された。「月のうさぎ」に関する古い記録がインドや中国に、「月面に顔が見える」という古い記録がヨーロッパに存在していることと整合的な結果だ。また、AIは月の模様の中心部分に注目して判断する傾向もみられた。

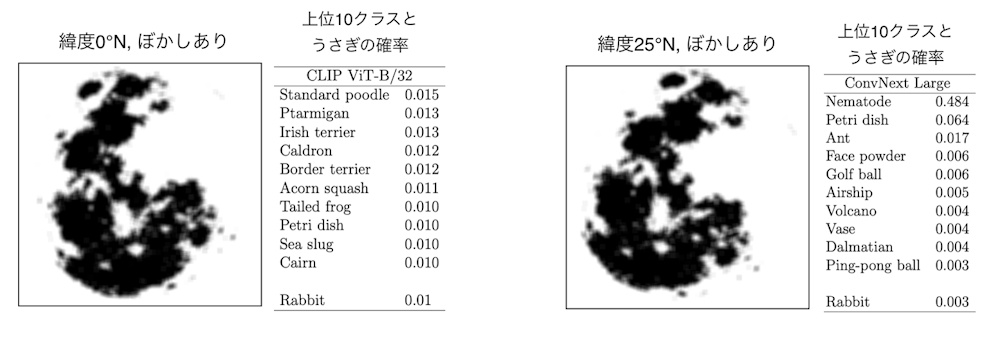

次に、1000種類の物体を分類できるように訓練された公開データを用いて、CLIPが「うさぎ」と判定した画像が7種類のAIには何に見えるかを調べたところ、月の模様を「うさぎ」と見なす確率は(一部の画像とAIの組み合わせを除いては)非常に低いことが示された。

CLIP(左)と別のAIモデル「ConvNeXt」(右)が比較的高い確率で「うさぎ」と見なした画像と、1000種類から選ばれた上位10種類の候補物体。様々な犬種やPtarmigan(ライチョウ)、Nematode(線虫)などと判定されている。画像クリックで表示拡大

今回の結果が示すのは、最新のAIであっても、月の模様のようなおぼろげなパターンの分類結果はモデルによって変化するらしいということだ。人間も同様に、月の模様を「うさぎ」と見なしたのは、最初は一部だけだったのかもしれない。そこには単なるパターン認識だけではなく、文化や環境的な側面(宗教、生活様式、生態系など)の影響もあっただろう。その一部の見立てが、コミュニケーションを通じて地域に広まっていったのかもしれない。

〈参照〉

- JAXA宇宙科学研究所 研究情報ポータル あいさすGATE:AIは月にうさぎを”見るか”、なぜ人類は月にうさぎを”見たか”

- AI & Society:Classification of the lunar surface pattern by AI architectures: does AI see a rabbit in the Moon? 論文

〈関連リンク〉

- アストロアーツ:

- 天体写真ギャラリー:月

- 【特集】中秋の名月(2024年9月17日) 月の模様の見立て

関連記事

- 2025/04/18 2025年4月26日 細い月と水星が接近

- 2025/04/18 2025年4月25日 細い月と土星が接近、金星が並ぶ

- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近

- 2025/03/10 月着陸船「アテナ」と探査車「ヤオキ」、月面活動を早期終了

- 2025/03/07 月着陸船「アテナ」、月面にタッチダウン

- 2025/03/07 2025年3月14日 皆既月食(ハワイ、南北アメリカなど)

- 2025/02/28 月着陸船「アテナ」打ち上げ、日本の探査車「ヤオキ」を搭載

- 2025/02/27 世界初、月の様々な緯度の影領域で水氷を検出

- 2025/02/26 2025年3月5日 プレアデス星団食

- 2025/02/20 2025年3月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/02/20 2025年3月1日 細い月と水星が大接近

- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近

- 2025/01/24 2025年2月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/01/24 2025年2月1日 土星食/細い月と土星が接近

- 2024/12/26 2025年1月4日 月と土星が接近

- 2024/12/26 2025年1月3日 細い月と金星が接近

- 2024/12/18 2024年12月25日 スピカ食

- 2024/12/12 2024年12月18日 月と火星が接近

- 2024/12/06 2024年12月14日 プレアデス星団食

- 2024/12/02 2024年12月9日 海王星食

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)