増光がついに一段落した重力波源のX線

【2018年6月5日 ヨーロッパ宇宙機関】

中性子星やブラックホール同士の合体のように、重い天体が加速度運動をするときに発生する時空の「さざ波」が重力波だ。1908年にアインシュタインが重力波の存在を予言してから100年が経ち、現在では米国の「LIGO」や欧州重力観測所の「Virgo」といった地上の観測装置で重力波を検出できるようになった。

重力波が検出されると、地上の大型望遠鏡や宇宙空間の観測衛星によって、重力波源の対応天体を探す観測が電磁波のあらゆる波長で行われる。2015年から現在までに6件の重力波イベントが観測されているが、このうち5件では電磁波での対応天体は見つからなかった。この5件はブラックホール同士の合体とみられていて、このタイプの現象は光を出さない。

唯一の例外が2017年8月17日に検出された重力波「GW 170817」で、これは重力波源の位置でガンマ線が初めて観測されたケースである。重力波の検出からわずか2秒後に、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の天文衛星「インテグラル」とNASAのガンマ線天文衛星「フェルミ」がガンマ線の閃光をとらえたのだ。重力波源とつながりがあると思われるガンマ線バーストが検出されたことから、この重力波が2つの中性子星の合体で発生したものであることがわかり、追観測を行うために世界規模の観測キャンペーンが実施された。

観測の結果、可視光線での残光は重力波検出から半日後に、X線や電波での残光は9日も経ってから検出された。この時間差から、この中性子星の合体では細く絞られた2本の対称なジェットが発生し、そのジェットは両方とも地球には向いていなかったことが示唆される。

NASAのX線衛星「チャンドラ」は数か月にわたってX線残光の観測を続け、観測期間中X線が増光し続けていることを明らかにした。一方ESAのX線衛星「XMMニュートン」は重力波検出直後の4か月間は観測ができなかったが、2017年12月29日に観測を始めたところ、X線の増光は止まっているようだった。

「XMMニュートンの観測は非常に良いタイミングで行われました。同月初めにチャンドラで得られた観測と比較することで、出現以来続いていたX線の増光がついに止まったことを初めて示したのです」(伊・国立天体物理学研究所 Paolo D'Avanzoさん)。

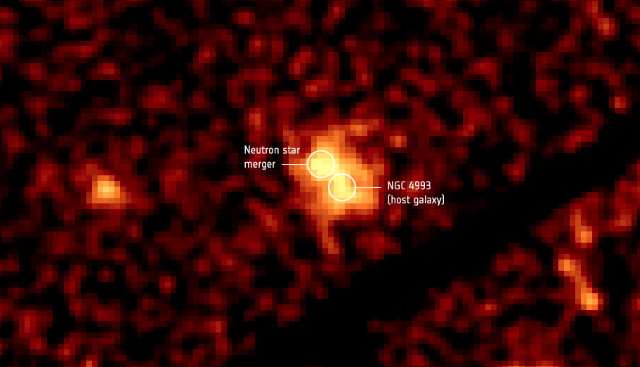

XMMニュートンで撮影された、合体後の中性子星(中央左上)とその母銀河NGC 4993(中央右下)のX線画像(提供:ESA/XMM-Newton; P. D'Avanzo (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera))

中性子星の合体で放出され加熱された物質は、周りの星間物質の中で徐々に減速されるため、X線の明るさは合体の数か月後にはピークに達すると予想されていた。しかし、今後の進化次第では、驚くべき発見がまだ待っているかもしれない。

最初の観測から示唆されたように、もし今回の合体で地球に向いていないジェットが2本対称に作られたとすると、これからX線は急速に暗くなっていくと考えられる。しかし、今回の合体でジェットが作られず、ジェットよりずっとエネルギーの低い「火の玉」が球形に広がりつつあるというモデルの場合、X線残光は「ジェット」モデルよりもゆっくりと減光していくことになる。

「今後数か月の間に残光がどのようなふるまいを見せるのかを早く見たいです。減光の様子を見れば、これまでの解釈通り、外れた角度からガンマ線バーストのビームを見ているのか、それとも別の現象を目にしているのかがわかることでしょう」(D'Avanzoさん)。

LIGOとVirgoの重力波検出器は、感度を向上させて2019年の初めから観測を再開する。一方ESAでは、より周波数の低い重力波を宇宙から観測する「LISA(レーザー干渉計宇宙アンテナ)」を2034年に打ち上げる計画だ。

〈参照〉

- ヨーロッパ宇宙機関:Cosmic blast takes rest at last

- Astronomy & Astrophysics:The evolution of the X-ray afterglow emission of GW170817 / GRB170817A in XMM-Newton observations 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/07/16 観測データと機械学習の組み合わせでガンマ線バーストの距離測定精度が大幅向上

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/02/26 中性子星合体によるショートガンマ線バーストの駆動機構を解明

- 2024/02/21 高速電波バーストの謎に迫るマグネターの双子グリッチ

- 2024/01/11 日本のX線天文衛星「XRISM」がファーストライト

- 2023/12/04 X線突発天体監視速報衛星「こよう」、打ち上げ成功

- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット

- 2023/10/17 中性子星で起こる、地球の地震とそっくりの余震

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2023/07/14 中性子星合体から1秒間の変化を高精度シミュレーション

- 2023/07/05 「宇宙の灯台」を乱す低周波重力波の証拠

- 2023/06/29 X線天文画像を鮮明にする新手法

- 2023/04/14 ブラックホールの合体で光は放たれるか?

- 2023/04/05 数千年に一度、史上最強のガンマ線バースト

- 2022/12/16 ガンマ線バーストの爆発エネルギーは従来予測の約4倍

- 2022/12/15 常識をくつがえすハイブリッド型のガンマ線バースト

- 2022/12/08 波長10光年の重力波検出目指し、パルサーを超精密観測

- 2022/11/29 マグネターの超強磁場、X線偏光で初めて観測的に確認

- 2022/11/02 中性子星の合体でレアアースが作られていた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)