X線天文画像を鮮明にする新手法

【2023年6月29日 立教大学】

1970年以来、X線観測装置を搭載した天文衛星が数多く打ち上げられ、ブラックホールや超新星爆発などを対象としたX線天文学に貢献してきた。なかでも1999年に打ち上げられ現在も活躍中のNASAのX線天文衛星「チャンドラ」は、X線衛星の中で最も高い空間分解能(0.5秒角)を誇る。

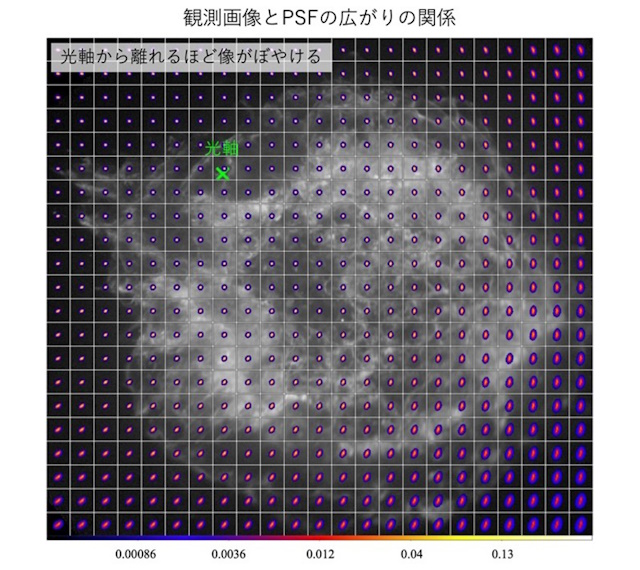

しかし、X線を集めてとらえるX線望遠鏡には、光軸から離れるほど像がぼやけてしまうという弱点がある。画像の中心付近では点に写る天体も、端へ行くほど広がった姿になってしまう。理想的な点像からのずれの度合いを「点広がり関数(point-spread function; PSF)」と呼ぶが、光軸からの距離が遠いほどPSFの広がりも大きい。つまり、望遠鏡が得たX線画像は、場所ごとに集光力の異なるレンズで見たような状態なのだ。

光軸から離れるほど像がぼやける、観測画像とPSFの広がりの関係。(背景)「チャンドラ」によるカシオペヤ座A(Obs. ID=4636)のモノクロ画像。(カラー)シミュレーションで得た単色エネルギー(2.3keV)の場所毎のPSFを等間隔で表示したもの。カラーはPSFの確率分布を表す(提供:立教大学、以下同)

周辺部がぼやけてない、真の天体像を得る手法として、「画像デコンボリューション法」がよく使われている。この方法では、事前にシミュレーションなどで得たPSFと観測画像を照らし合わせて、数学的な処理によってPSFの影響を補正する。とりわけ天文学でよく使われてきたのが「Richardson-Lucy デコンボリューション法」(RL法)だが、実際に適用する際には、1つの観測画像に対してただ1つのPSFを当てはめることが多い。これでは、場所によってPSFが異なるチャンドラの画像全体はうまく補正できない。

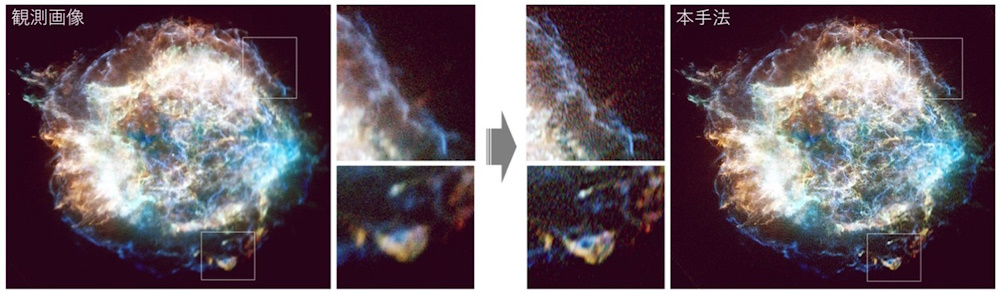

立教大学の酒井優輔さんたちの研究チームは、RL法をベースにしつつ、複数のPSFを計算過程で取り込む新しい手法を開発した。チャンドラが撮影した超新星残骸「カシオペヤ座A」のX線画像にこの手法を適用したところ、光軸から離れた箇所も鮮明になった。残骸の外側のフィラメント構造も、よりシャープに表現されている。

(左)カシオペヤ座Aの観測画像(擬似カラー)。(右)本手法を左図に適用した結果。画像全体が鮮明化されている。画像クリックで拡大表示

チャンドラのこれまでの観測データに今回の手法を適用することで、未知の構造を発見したり、時間変化を高精度で計測したりできると期待される。

〈参照〉

- 立教大学:世界最高精度の宇宙X線画像を鮮明化する独自手法の開発に成功~超新星残骸カシオペア座Aを用いて原理実証

- arXiv.org:Richardson–Lucy deconvolution with a spatially Variant point-spread function of Chandra: Supernova Remnant Cassiopeia A as an Example 論文プレプリント

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/01/11 日本のX線天文衛星「XRISM」がファーストライト

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2022/10/21 X線偏光観測衛星「IXPE」が超新星残骸の謎に迫る

- 2022/03/07 中性子星合体が残したX線、爆発の衝撃波かブラックホールの誕生か

- 2021/04/27 カシオペヤ座Aの超新星爆発はニュートリノがブーストしていた

- 2021/01/12 ティコの超新星の原因、残骸の膨張速度にヒント

- 2020/07/22 ブラックホールコロナの劇的変化

- 2018/12/17 【訃報】X線天文学を開拓、リカルド・ジャコーニさん

- 2018/11/26 大質量星の爆発で作られた大量のシリカ

- 2018/08/14 中間質量ブラックホールの有力候補を多数発見

- 2018/06/05 増光がついに一段落した重力波源のX線

- 2018/04/09 赤色矮星を巡る系外惑星の脅威はX線

- 2017/08/31 Ia型超新星からのX線を初検出

- 2017/06/28 超新星残骸「カシオペヤ座A」をモデルで再現、ニュートリノ駆動の爆発を支持

- 2016/01/27 地球のオーロラからのX線

- 2015/11/11 銀河から引きはがされ長くたなびくX線の尾

- 2014/06/04 材料はあるのに星が生まれない楕円銀河

- 2014/02/21 超新星残骸「カシオペヤ座A」の放射性チタンが伝える爆発メカニズム

- 2014/01/24 最強クラスのブラックホールが作る、銀河サイズのガスの穴

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)