「カメレオン」超新星の正体−超新星の複雑な性質は、伴星で説明できる

【2006年5月29日 Gemini Observatory】

輝いている最中に、性質ががらりと変わってしまうカメレオンのような超新星が見つかった。伴星の存在によってこれを説明できると考えたオーストラリアの研究グループが、チリにあるジェミニ南望遠鏡を使った観測で、実際に伴星と思われる天体を発見した。

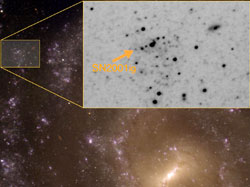

NGC 7424、およびSN 2001igがあった位置のクローズアップ。クリックで拡大(提供:Gemini South GMOS Images, full Galaxy: Stuart Ryder & Travis Rector, inset Stuart Ryder)

現在、超新星はその見かけの性質から分類がなされている。しかし、こうした分け方は必ずしも実際のメカニズムの違いとは一致しない。さらに悩ましいのは、途中で分類が変わってしまう超新星が少ないながらも存在することだ。

つる座の方向、3700万光年先にある渦巻銀河NGC 7424で発生した超新星2001igもその1つだ。爆発を起こした当初は、そのスペクトルから水素の存在が確認された。II型超新星と呼ばれるグループの特徴である。しかし、やがて水素が消えてしまい、分類上はI型になってしまったのだ。I型の中でも、特にヘリウムのスペクトルが強いとIb型と呼ばれる。このような例外には、新しい分類を用意するしかない。II型とIb型をあわせて、IIb型という名前が用意されているが、ひじょうに数が少ない。ただ、幸いにもよく研究された先行例がある。IIb型としては唯一、SN 2001igよりも地球に近かった、SN 1993Jだ。

SN 1993Jを研究した天文学者は、超新星を起こした恒星に伴星があるのではないかと考えた。爆発前の恒星から伴星が外層をはぎ取っていたとすれば、水素はほとんど残らず、爆発からしばらくすれば水素のスペクトルが観測されなくなることが説明できる。果たして爆発から10年後、SN 1993Jの位置に大質量星が確認された(アストロアーツニュース「初めて超新星の伴星を発見」)。こうなれば、SN 2001igにも伴星があると考えるのが自然だ。

電波望遠鏡による観測からも、伴星の存在が示唆された。SN 2001igが放射する電波を調べたところ、時間と共に単調に減衰せずに、時々急に強まったり弱まったりしていたのである。これは、爆発前に恒星が放出して、爆発後も周囲に漂っているガスの分布に、ひじょうに大きなムラがあることを意味する。そしてその形状を考えると、細長い楕円軌道を描く伴星によって作られたと考えられたのだ。伴星にかき混ぜられたガスは、渦巻のような形にまとまり、とりわけ伴星が主星と一番近づくあたりで、もっともガスの密度が大きくなる。

似たようなガスの渦巻が、「ウォルフ・ライエ星(解説参照)」と呼ばれる熱くて巨大な恒星の周りにあるのが直接観測されている。これは必然の一致だ。恒星進化論において、ウォルフ・ライエ星こそがIb型超新星のような、水素がほとんどあるいはまったく検出できない超新星爆発を起こす天体であると考えられているからだ。

これだけ証拠があれば、爆発で放出された物質が十分に吹き飛ばされれば伴星自体が観測できるはずだ。SN 1993Jのときのように、ハッブル宇宙望遠鏡での観測が予定されていたが、それに先立つジェミニ南望遠鏡の「偵察」で、SN 2001igの跡地に黄緑色の点が見つかった。これこそが伴星の姿だと、研究グループを率いるアングロ・オーストラリア天文台のStuart Ryder博士は考えている。電離水素の塊にしては波長が赤すぎ、超新星残骸そのものにしては青すぎるからだ。Ryder博士らは今後伴星のスペクトルをより詳細に測定して、裏付けを得たいとのことだ。

天文学者泣かせとなっている超新星の多様性も、連星を考慮に入れれば扱いやすくなるだろうとRyder博士は言う。「カメレオンのようなSN 2001igの振る舞いも、実に簡単に説明がついたのです。」

ウォルフ・ライエ星

輝線星の一種。1867年にパリ天文台のウォルフとライエによって発見された。スペクトル上に表れるヘリウム、酸素、窒素、炭素などの電離イオンが放射する幅の広い輝線が特徴で、そこから恒星大気が恒星風として高速度で流出し、大量の質量が失われていることが読み取れる。発見数300個程度の特異な星である。 (「最新デジタル宇宙大百科」より)