「すざく」最新観測成果(3) 遠くを知るには、まず近くから

【2006年12月19日 宇宙科学研究本部】

日本のX線天文衛星「すざく」のおもな観測対象といえば、超新星やブラックホールのように遠くにある天体だ。その「すざく」が、地球周辺で起こっているX線放射現象に迫った。今回の成果は、太陽風や地球周辺環境の研究に貢献するだけでなく、より精度の高いX線天文観測を行うためには欠かせないものである。

「すざく」がとらえた、電荷交換によるX線の増光。赤い矢印で示されているのが、増光の正体が電荷交換であることを決定づけた、炭素イオンに対応する波長。クリックで拡大(提供:JAXA/ISAS)

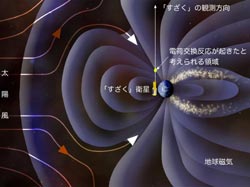

地球周辺における電荷反応の模式図。クリックで拡大(提供:JAXA/ISAS、背景画像はNASA/CXC/M.Weiss)

1990年代に「軟X線」(波長の長いX線)で全天探査を行っていた米独英のX線天文衛星「ROSAT」の観測データには、起源不明のX線が混ざっていた。X線の強さは観測方向と無関係であり、またその強さは1〜2日周期で変動した。当時、この事実は研究者たちを悩ませていた。

謎のX線についてのヒントは、彗星から得られた。1996年の百武彗星を皮切りに、さまざまな彗星からX線が観測されたのである。数年に及ぶ研究の果てに、その正体が太陽風との間の「電荷交換」による放射だと判明した。太陽風の粒子は陽イオンと電子に分かれた状態にあり、陽イオンが彗星の物質と衝突すると電子を奪いとる。これが電荷交換と呼ばれる現象で、X線の放射を伴う。

ROSATがとらえたX線は、地球磁気圏のひじょうに希薄な物質が太陽風と電荷交換を行うことで放射したものだとわかってきた。実際、X線は太陽活動に伴って強くなっていた。さらに、次代のX線天文衛星であるNASAのチャンドラや欧州宇宙機関(ESA)のXMM-ニュートンなどがこの事実を裏付け、さらに電荷交換を引き起こす太陽風の物質も特定できるようになった。

電荷交換によるX線放射は、当然X線天文衛星「すざく」にとっても観測対象となる。観測開始から1か月足らずの2005年9月2日、黄道の北極方向から届くX線を感知し、それが地上高度6000kmで太陽風が引き起こす電荷交換によるものだという証拠を得た。

今回の成果を発表した研究チームによれば、電荷交換によるX線放射を調べることには3つの意義がある。1つ目は、惑星周辺の宇宙空間に分布する、希薄な物質の研究に役立つことだ。そうした物質の存在は地球や彗星に限らず、例えば木星では電荷交換によって「X線オーロラ」と呼ばれる現象が起こることがわかっている。2つ目は、太陽風の成分を検出できること。電荷交換で放射されるX線の波長は、電子を奪った方のイオンに対応しているのだ。そして3つ目、もっとも重要なのは、こうしたX線放射が遠くの天体をX線で観測するときにどれだけ影響するかを知ることだ。

遠方の天体が発するX線は、イオンが数百万度に加熱されることで放射しているものが多い。たとえばある酸素イオンに対応するX線を観測したとしても、それだけでは酸素イオンが加熱されて放射したのか、電荷交換で放射したのかはわからない。

これらの点を踏まえると、「すざく」は地球周辺の電荷交換を研究する上で役立つどころか、欠かせない存在だ。X線の波長の違いを精度良く見分けられるので、太陽風の成分をより検出しやすくなる。さらに、「すざく」はほかのX線天文衛星に比べて波長1.2ナノメートル以上の軟X線に対する感度が高いが、この範囲の軟X線は電荷交換による放射の影響がとくに大きいと考えられているのだ。

「すざく」は時間とともに変動するX線の強度を調べ、遠方の「純粋な」X線と問題の「雑音」X線とに分けた。どちらのスペクトルも、いくつかの元素に対応する波長にピークがある。例外だったのが、完全に電子と分かれた炭素イオンが発する波長だった(上の図中赤い矢印で示されている)。この炭素イオンが高温に加熱されてもそれほど強いX線を放射しないが、電荷交換なら強く放射する。このX線をとらえたのは「すざく」が初めてで、「雑音」の正体が電荷交換であることをほぼ決定づけたといえる。

今回「すざく」が観測したのは、わずか6000km先からのX線だ。ほかの観測対象に比べれば、実に近い距離である。しかしはるか遠方の、銀河系内外の高温星間物質や超新星残骸から届くX線を観測するときこそ、すぐ近くで起こる電荷交換による影響を正確に把握する必要があるのだ。