らせん星雲の中心にちりの円盤を発見、彗星が次々と衝突した結果か

【2007年2月15日 Spitzer News Room】

有名な惑星状星雲「らせん状星雲」の中心部に異常な量のちりが存在することを、NASAの赤外線天文衛星スピッツァーが発見した。かつてそこにあった恒星の周りを回っていた、無数の彗星どうしが衝突してまき散らしているものとみられる。

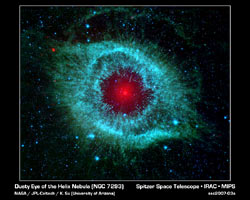

スピッツァーによるらせん状星雲。3種類の赤外線で撮影して重ね合わせた擬似色画像。青や緑は主に早い段階で吹き飛ばされた外層。中心部の不気味な赤い「目」は円盤の輝きだ(円盤自体は小さすぎてこの画像では判別できない)。クリックで拡大(提供:NASA/JPL-Caltech/K. Su (Univ. of Ariz.))

太陽の周りを8つの惑星と無数の小惑星や彗星がおおむね規則正しく回っているのが、現在の太陽系だ。そんな太陽系も50億年後には、今回スピッツァーが撮影した画像のような姿を見せているかもしれない。

スピッツァーが撮影したらせん状星雲(解説参照)はちょうどわれわれの太陽と似た恒星が生涯の最期に残した天体だ。恒星は核融合反応に必要な燃料を使い切り、とどめきれなくなった外層は周りの宇宙空間へと吹き飛ばされた。中心には小さくて高密度な「燃えかす」である白色矮星が残り、余熱による放射で周囲に広がった物質をあぶり、さまざまな色で輝く惑星状星雲を作り出している。

らせん状星雲は太陽から約500光年と比較的近いため、星雲や白色矮星は長年にわたって研究され続けてきた。しかし米・アリゾナ大学のKate Su博士が率いる研究チームは今回の観測で、それまで見つかることのなかったちりの円盤を白色矮星の周囲に発見した。円盤は中心より35〜150天文単位(1天文単位は太陽から地球までの距離)とかなり近い場所にある。ちりを豊富に含む恒星の外層は、恒星が死を迎えた時点で遠く吹き飛ばされてしまったはずなので、これは奇妙な事実だ。

白色矮星の周りに多量のちりが存在していることは、まったく別の事実からも裏付けることができる。以前より、らせん状星雲の白色矮星から高エネルギーのX線が放射されていることが知られていた。このX線を白色矮星自身の熱では生み出すことはできないが、白色矮星に向かって物質が流れ込んでいれば、摩擦による高温の中からX線が放たれる。

では、ちりはどこからやってきたのだろう。それは彗星の衝突であるというのが、Su博士らの仮説である。

太陽のような恒星が老齢期にさしかかり大きくふくれあがると、地球のように比較的内側を回っている惑星や小天体は蒸発するか飲み込まれてしまう。だが、冥王星に代表される太陽系外縁部のエッジワース・カイパーベルト天体のように、遠くを回っている天体はかろうじて生き延びることができる。恒星が安定して輝いている間なら、こうした天体は整然と回り、たまに内側へやってきて蒸発した物質が尾を作る「彗星」となる。しかし、物理的に状況が大きく変わったことで、今やいたるところでばらばらに動く彗星となり、互いに衝突しているというわけだ。

らせん状星雲 (NGC 7293)

みずがめ座にある惑星状星雲。大きさは満月の2分の1程度にも達し、見かけの大きさが最大の惑星状星雲である。とはいえ淡いので、実物を見るにはよく澄んだ暗い空であることが必須。さらに、円形に広がった姿を見るには中口径の望遠鏡の低倍率が必要である。写真では、らせんを描くように写ることから、この愛称がある。(「ステラナビゲータ Ver.8」天体事典より)