化石データから算出、地球生命が絶滅しなかった確率は15%

【2020年9月3日 東京都市大学】

東京都市大学の津村耕司さんは、化石の情報から地球の生命の歴史を探る古生物学的なアプローチにより、地球上の生命が誕生から現在まで絶滅せずに生き残った確率を推定した。

地球に最初の生命が誕生したのは今から約40億年前と考えられているが、目に見えるほどの大きさを持つ生物の化石がよく残っているのはカンブリア紀以降の5億4000万年間で、この期間を「顕生代」と呼ぶ。顕生代には多くの生物種が同時に絶滅する大絶滅が何度か起こった。恐竜の絶滅で知られる白亜期末(約6600万年前)の大絶滅や、地球史上最大の大量絶滅事件であるペルム紀末(約2億5100万年前)の大絶滅などが有名だ。

過去の化石の記録を調べると、多くの種類の生物が一気に絶滅するような大規模な絶滅事件はあまり頻度が多くないが、小規模な絶滅事件は比較的頻繁に起こっていたことがわかる。そこで津村さんは、顕生代の海洋生物の化石データベースを用いて、大絶滅の規模と頻度の関係(度数分布)を導いた。そして、地球最初の生命が誕生した40億年前から現在まで、この大絶滅の度数分布が一定だったと仮定して、地球の生命が40億年間にわたって完全に死に絶えなかったという幸運がどのくらいの確率で起こったのかを推定したところ、約15%という結果になった。

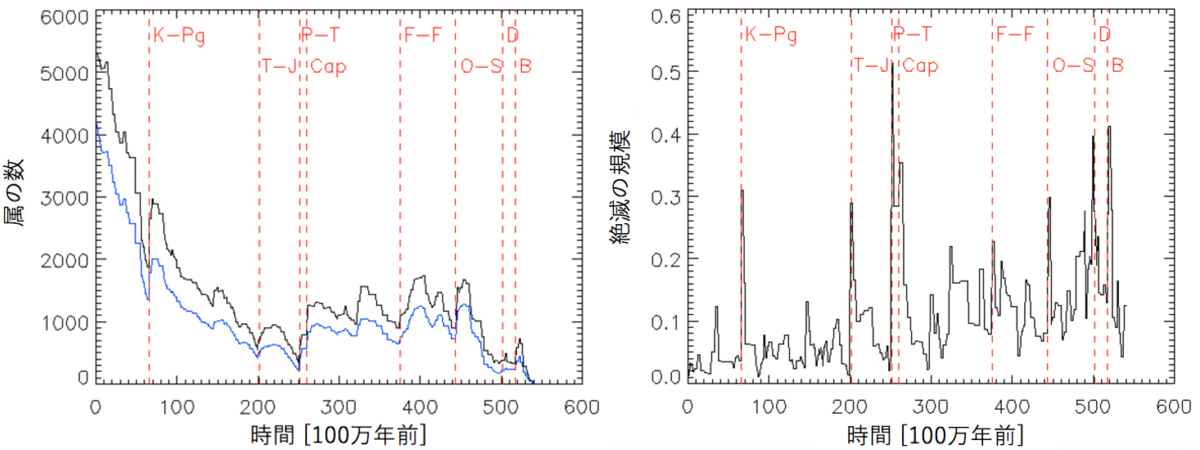

(左)化石データベースにおける海洋生物の「属」の数の時間変化。黒い線が全データで、青い線は確度の低いデータを除いたもの。赤色の破線は主な大絶滅事件を示す。「K-Pg」が約6600万年前の大絶滅、「P-T」が約2億5100万年前の大絶滅。

(右)各時代の絶滅の規模を表したグラフ。縦軸は絶滅した生物属の割合で、「0.1」は全ての生物属のうち10%が絶滅したことを表す。K-Pgでは約3割、P-Tでは約5割の生物属が絶滅したことがわかる。画像クリックで拡大表示

(提供:東京都市大学リリース)

今回の成果は、地球外知的生命探査(SETI)の研究にも役に立つものだ。天の川銀河の中に高度な文明を持つ天体がいくつ存在するかを推定する式として、1961年に米国の天文学者フランク・ドレイクによって提唱された「ドレイク方程式」が知られている。

N = R × fp × ne × fl × fi × fc × L

これは「N:天の川銀河の中で、文明を持つ生命が存在する星の数」が「R:1年間に天の川銀河内で生まれる(生命の存在や進化に適する)恒星の数」や「fp:その恒星が惑星を持つ確率」など7つのパラメーターの積で表される、ということを意味している。

ドレイク方程式のパラメーターのうちいくつかについては、系外惑星の観測や理論研究などからある程度の値が推測されているが、「fi:誕生した生命が知的生命体にまで進化する確率」の推定は簡単ではない。現在の私たちは「地球では生命誕生から人類の誕生までに約40億年かかった」という地球での一例しか知らないため、地球外天体の生命が知的生命体にまで進化する平均的な確率などは知る由もないからだ。

そこで津村さんは今回の研究結果に基づき、「生命誕生から知的生命体に進化するまで約40億年」という地球での値が宇宙共通であると仮定することで、「生命が40億年間絶滅しなかった確率が約15%」という値をドレイク方程式のfiとして用いることを提案している。従来、fiを推定する手がかりは全くなかったが、今回の研究では化石という地球史の確かなデータを根拠にして、初めて具体的な推定値を導いた点に大きな意味があるとしている。

最近では、系外惑星の大気から酸素やオゾンを検出することで、光合成を行う植物のような生命が存在する証拠を探す試みも注目されている。こうしたタイプの天体の数を推定する上でも今回の成果は有用だ。

地球では、生命誕生から光合成によって大気中の酸素が急増するまでに約15億年かかったが、これと今回の成果を組み合わせると、地球史において「生命が誕生から光合成能力を得て酸素濃度を急上昇させるまでの間に絶滅しなかった確率」は約50%となる。ここから考えると、もし系外惑星に生命が存在するなら、そのうちの約半分には光合成能力を持つ生命が存在し、大気に大量の酸素を放出していて、地球からの観測でそれを検出できるかもしれない、と推測することができる。

今回の研究の概念図(提供:東京都市大学リリース、イラスト:はやのん理系漫画制作室)

〈参照〉

- 東京都市大学:古生物学的なアプローチを通じた地球外生命探査への挑戦 —地球の生命が幸運にも絶滅しなかった確率は15%?! ~地球外生命を探す天文学者が、地球の5億4000万年間の化石データから算出~

- Scientific Reports:Estimating survival probability using the terrestrial extinction history for the search for extraterrestrial life 論文

〈関連リンク〉

- ドレイク方程式:

関連記事

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)