赤ちゃん星は予想外に大食い?オリオン座大星雲の観測で判明

【2021年4月21日 国立天文台 野辺山】

新しい恒星が生まれる星形成領域では、冷たい水素分子などでできた分子雲の濃いところが自らの重力で集まり、分子雲コアと呼ばれる高密度の塊に成長する。この分子雲コアがいわば「星の卵」で、これがさらに重力収縮して赤ちゃん星(原始星)になる。

分子雲からは様々な質量の星が生まれるが、その質量と個数には「軽い星ほどたくさん生まれ、重い星ほど少ない」という性質がある。この質量と個数の関係は星の「初期質量関数」(IMF)と呼ばれ、天文学の重要な関係式の一つだ。天の川銀河にあるどんな星形成領域でも、一般的には太陽質量の10%(0.1太陽質量)くらいの原始星が一番多く生まれ、それより重い原始星は質量の約2.3乗に反比例して少なくなる。

星の卵である分子雲コアについても、質量と個数の関係、つまり質量関数を考えることができる。これまでの観測から、分子雲コアにも「重いコアほど数が少ない」という関係があり、その個数の減り具合(=質量関数の傾き)は星のIMFとほぼ同じだが、個数のピークは分子雲コアの方が原始星よりも重い側にある(=原始星の方が元の分子雲コアよりも軽くなる傾向がある)、とされていた。しかし、同じ星形成領域で星と分子雲コアの質量関数を両方調べた例は過去に1、2例しかなく、この結果が星の誕生時に共通の性質なのかどうかはわかっていなかった。

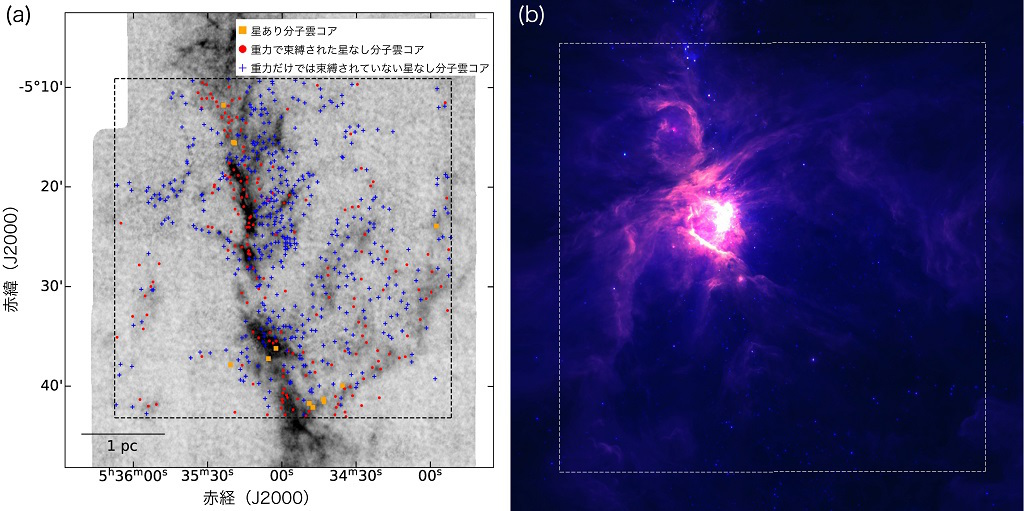

国立天文台/総合研究大学院大学の竹村英晃さんたちの研究チームは、代表的な星形成領域であるオリオン座大星雲(M42)に着目し、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡と米・オーエンスバレー電波天文台の「CARMA」干渉計でオリオン座大星雲の分子雲を観測した電波画像から、692個の分子雲コアを同定した。さらにこれを、原始星がすでに生まれているコア/自己重力でまとまっているがまだ星ができていないコア/まだ重力でまとまりきっていないコア、の3タイプに分類した。これほど高い分解能で、星形成領域にある分子雲コアのほぼ完全な「人口調査」を行ったのはこれが初めてだ。

(a) 国立天文台野辺山45m電波望遠鏡と「CARMA」干渉計のデータを合成した、オリオン座大星雲周辺の分子雲の分布。黄・赤・青はそれぞれ、星がすでに生まれている分子雲コア、重力でまとまっているが星はまだできていないコア、重力でまとまりきっていないコアの位置を示す。(b) NASAの赤外線宇宙望遠鏡「スピッツァー」が撮影したオリオン座大星雲。破線で囲まれた領域が今回解析を行ったエリア。画像クリックで表示拡大(提供:国立天文台 / NASA / JPL-Caltech / Takemura et al.)

その結果、オリオン座大星雲の分子雲コアと原始星の「重いものほど少なくなる」関係において、個数の減り方(質量関数の傾き)は分子雲コアも原始星もほぼ同じであることが改めて確認された。

しかし、この領域における原始星で個数が最も多くなる質量は0.2太陽質量くらいで、分子雲コアの個数のピークとあまり変わらないか、むしろ分子雲コアよりやや重い側にピークがあることがわかった。これは従来の星形成のモデルでは説明できない結果だ。

生まれたばかりの原始星からは強いジェットや恒星風が吹き出すので、はじめの分子雲コアのガスが全て原始星の材料になるわけではない。これまでのモデルでは、原始星を形づくるのははじめの分子雲コアのガスの3割ほどだとされていた。もしそうなら、原始星の個数のピークは分子雲コアの個数のピークよりも軽くなるはずだ。

竹村さんたちはこの結果から、分子雲コアが自己重力で収縮して原始星が誕生するときには、分子雲コアに由来するガスを上回るほど大量のガスがコアの周辺環境から取り込まれて星の一部になると考えている。ただし、具体的にどんなメカニズムで周囲のガスが原始星に集積するのかを解明するのは今後の課題だ。

〈参照〉

- 国立天文台 野辺山:オリオン大星雲で探る星の誕生の秘密—星の赤ちゃんは大食漢?

- The Astrophysical Journal Letters:The Core Mass Function in the Orion Nebula Cluster Region: What Determines the Final Stellar Masses? 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台 野辺山

- Owens Valley Radio Observatory

- アストロアーツ:

- メシエ天体ガイド:M42 オリオン座大星雲

- 天体写真ギャラリー:オリオン座大星雲

関連記事

- 2025/02/28 アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/07 棒渦巻銀河の棒は、星形成を抑制する

- 2023/06/06 星屑の再利用で成長し続ける太古の巨大銀河

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/09/16 星形成の運命を決めた天の川銀河の棒構造

- 2022/09/15 星団の星形成を引き起こす若い星たちの渦巻き運動

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)