二人羽織の大質量星−五つ子だと思ったら十つ子だった?

【2006年9月7日 W. M. Keck Observatory】

「五つ子星団」という巨大星団に、5つの巨大な星が存在する。いずれの星も、自身が放出したちりに覆われて、中心部は直接見ることができない。だが、5つのうち少なくとも2つについては、ちりの雲が渦巻き模様を作っているのが観測されている。この模様は、ちりの中に単独の星ではなく双子の大質量星がいるために作られたと見られる。五つ子の星すべてが、実は二人羽織の双子だという可能性もあるようだ。

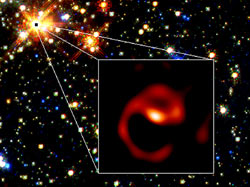

五つ子星団の中の「渦巻星雲」。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した写真に、ケックによる拡大画像を重ねた。クリックで拡大(提供:Peter Tuthill, Don Figer (STScI) et al., NASA)

質量が大きい恒星の生涯は太く、短い。太陽が100億年間輝くのに対して、その10〜20倍の質量を持つ「天の川銀河最大級」の恒星は、数百万年で核融合の燃料を使い切り超新星爆発を起こしてしまう。超新星爆発寸前の様子も壮絶だ。恒星の中心部で水素が尽きて、主にヘリウムを燃やすようになると、外層は大きく膨らむ。ところが巨大質量星の場合は、あまりにも恒星風(解説参照)が強いために、外層はただ膨らむだけでなく本体から吹き飛ばされてしまうのだ。このような星は「ウォルフ・ライエ星」と呼ばれる。

「五つ子星団(五重星団とも呼ばれる)」は、いて座の方向、2万5000光年の距離に位置する天の川銀河最大級の規模を誇る星団である。とりわけ、名前の由来となった5つのウォルフ・ライエ星は、太陽の1万から10万倍もの明るさで輝いていると考えられている。しかし、ちりに隠されてしまっているために直接恒星の姿を見ることができず、研究者は主にちりが発する赤外線を観測している。NASAのハッブル宇宙望遠鏡が1997年に近赤外線で撮影した画像では、五つ子はそれぞれ赤く輝く点にしか写っていない。恒星がちりに包まれていることが分かっていても、遠くにあるためにちりの雲が広がりを持っているように見えなかったのだ。

ハワイ・マウナケア山頂にあるケック天文台の10メートル望遠鏡は、ハッブルの5倍の分解能を持つ。オーストラリアとアメリカの研究グループはこの性能を活かして、5つのウォルフ・ライエ星のうち2つについて、雲の形をとらえることに成功した。不思議なことに、中心から放出されたガスは2本の腕に分かれて、渦巻のような模様を形成していた。

この形は、五つ子の片割れに思われた星が、実はそれ自身双子だったと考えれば説明できる。2つの巨大質量星が互いの周りを回る連星を形成していて、両方ともウォルフ・ライエ星の段階になったとき、それぞれが放出した物質は中間地点でぶつかる。そこでは大量のちりが形成されることになり、2つの恒星の公転によって渦巻き模様を描き始めるのだ。

五つ子の残る3つの星についても、渦巻き模様が観測できなかった点を除けば似たような性質のちりが検出されている。この3つについても、研究グループはちりの中に隠された双子だと見ている。つまり、五つ子が実は十つ子だったというわけだ。同グループは過去にも渦巻き模様を形成するウォルフ・ライエ星連星を観測したことがあるが、それが1つの星団に5つもあるのだとしたら、異例中の異例だという。

天の川銀河に存在する恒星のうち、ウォルフ・ライエ星になるような大質量星は数パーセントしかないが、残るすべての星をあわせたよりも多くの光を発している。また、生涯を通じて強い恒星風を放出し続け、周囲に大きな影響を与えている。そして何より、生涯の最期、超新星爆発で放出する光は銀河そのものにも匹敵し、惑星や生物の生成に欠かせない重元素をまきちらす。双子の大質量星だと、大爆発が2回どころか3回も起きる。2回の超新星爆発の果てにそれぞれがブラックホールや中性子星になると、いつか両者は衝突し、ショート・ガンマ線バーストが発生するのだ。

恒星風

星の引力を振り切って、表面から外部空間に向かって流出していく星の成分(プラズマ)を恒星風という。恒星一般に見られるが、とくに恒星進化末期の赤色巨星段階では、外層から多量の物質が恒星風として流出する(質量放出)。低質量星では外層が流れ出した後に芯であった白色矮星が残り、広範囲に拡散した恒星風物質は惑星状星雲として輝く。太陽風はもっとも身近な恒星風である。

(「最新デジタル宇宙大百科」より)