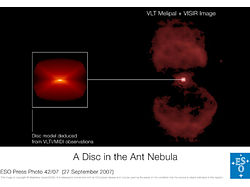

VLT干渉計がとらえた、惑星状星雲の中心星を取り巻く円盤

【2007年10月4日 ESO Press Release(1) / (2)】

ヨーロッパ南天天文台(ESO)の巨大望遠鏡(VLT)干渉計によって、惑星状星雲の中心星を取り巻くちりの円盤が観測された。惑星状星雲に見られる複雑な形はどのようにしてつくられるのか、そして、ちりの円盤は、惑星状星雲の進化にどのような影響を及ぼすのか、その一端を示す結果が得られた。

アリ星雲の中心星を取り巻く円盤

惑星状星雲とは、望遠鏡で眺めた姿が少し惑星に似ていたためにつけられた名前だ。実際は、太陽のような星が生涯の末期に放出したガスが広がって形成された天体である。

南天のじょうぎ座の方向5000光年の距離にあるアリ星雲も惑星状星雲の1つで、そのアレイ状の形はとても特徴的だ。それにしても、球形である星から、どのようにしてこのような複雑な形がつくられるのだろうか。

フランス・コートダジュール天文台のOlivier Chesneau氏らの研究チームは、中心の星を取り巻く円盤を調べることで、その答えが得られるのではないかと考え、ヨーロッパ南天天文台(ESO)の巨大望遠鏡(VLT)干渉計と搭載されている機器MIDIを利用して観測を行った。

その結果、ほぼ真横から見た円盤は、やせ細っていた。つまり、物質が少ないために、アリ星雲に特徴的な形をつくり出すほどの影響力がないことが示されたのだ。

そのほかに、星から放出されている左右対称のガスの流れに対して円盤の中心軸が垂直であること、円盤の広がりが地球−太陽間の距離の約9倍(9天文単位)から500倍の範囲であることも明らかとなった。さらに、円盤に存在する塵の質量が、太陽の10万分の1ほどしかないこともわかった。

Chesneau氏は、「わたしたちは、この円盤は軽すぎて、中心星から噴出する物質に重大な影響を与えるものではないと考えています。つまり、アリ星雲に特徴的な形は、円盤の存在からは説明できないと結論づけたのです。むしろ、円盤は、星から放出された物質の残骸である可能性が高いのです」と話している。

惑星状星雲へと姿を変える星の観測

ベルギーのルーヴァン・カトリック大学のPIeter Deroo氏とHans Van Winckel氏らは、VLTおよび搭載機器であるAMBERとMIDIを使い、ほ座V390(V390 Vel)の観測を行った。この星は、約2600光年の距離にあり、惑星状星雲へと姿を変えつつある。

V390 Velには、500日の周期で周りを回る伴星の存在が知られている。Winckel氏らは、伴星をもつ年老いた星の周辺には塵が蓄積されていて、星の最期に大きな役割を果たすのではないかと考えた。このようなちりの円盤の構造や形などは、ほとんど明らかになっていないのだ。

観測からは、星を取り巻く塵が球状に分布できないことがわかった。このことは、惑星状星雲の形成前から、左右対称的な惑星状星雲の形の形成が始まっていることを示している。

Winckel氏は、「数十億年という恒星の長い一生に比べると、星を取り巻く円盤が存在するのは、まばたきするくらいの短い間しかありません。しかし、この期間こそが重要といえます。この間に起きる外観の変化が、惑星状星雲への変貌につながるのです」と話している。

また、同チームによる観測では、円盤の内側では、縁の部分が他の部分に比べてふくらんでいること、そして温度が極端に高いことが明らかとなった。また、主星と伴星を取り巻く円盤では、誕生からこれまでの進化にかかった時間がそう長いものではないのにもかかわらず、効率よくケイ酸塩の結晶化が進んでいることもわかった。ケイ酸塩は、星や惑星の原材料となる星間物質や、惑星形成が進んでいる若い星の周りにある円盤に発見されている。また、太陽系では、彗星に結晶質珪酸塩鉱物が含まれていることがわかっており、惑星形成のプロセスを解明する手がかりになる物質と考えられている。