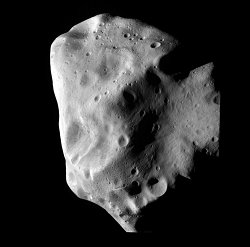

小惑星ルテティアの内部に金属コアが存在?

【2011年11月2日 MIT-News/ヨーロッパ宇宙機関】

彗星探査機「ロゼッタ」による昨年の接近観測から、小惑星ルテティアは非常に密度が高く、その内部には一度溶けた金属コアが存在している可能性が高いことがわかった。

ヨーロッパの探査機「ロゼッタ」は2004年3月に打ち上げられ、2014年に目的地であるチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko)に接近し、世界で初めて着陸機による彗星の表面探査を行う予定となっている。2010年7月には長辺130kmの小惑星ルテティア((21) Lutetia)に最接近し、その詳細な姿を捉えることに成功した。

その観測画像を解析したところ、ルテティアには36億年ほど前に形成された領域と5000〜8000万年前に形成された領域があることがわかった。

これはクレーターの数で年代を求める「クレーター年代学」に基づく結果だ。クレーターが多い領域ほど古く、若い領域は衝突などの振動によって起きた地すべりなどでクレーターが埋まり、地表面が更新されたと考えられる。

研究ではさらに、ルテティアの内部に金属のコアが存在する可能性も示している。多くの小惑星は衝突と合体を繰り返し、ラブルパイルと呼ばれるすきまだらけの構造をしていると考えられている。しかし、画像からルテティアの形状を推測して密度を求めた結果、地上で見つかっている多くの隕石よりも密度が高いことがわかった。

ルテティアの表面はクレーターが多く、溝も見られることから、岩石質のところに空隙がたくさんあると考えられる。それにも関わらず全体の密度が高いということは、内部に重たいもの、つまり金属のコアがあると考えるのが自然だ。

研究チームはルテティアと隕石に何か関連がないかを調べるため、ルテティアと同じく初期太陽系の情報を残している隕石を調べた。するとアエンデと呼ばれる太陽系の初期に形成された隕石に、特定の方向に磁化(注1)を起こしているものが見つかった。磁化を起こす隕石は、かつて溶けた金属コアを中心に持つ天体の一部であったと考えるのが自然である。もしかしたらこのような始原的な隕石は、母天体(小惑星)の表面にいたときに中心のコアが作り出す磁場の影響を受けたのかもしれない。

始原的な隕石が100kmを超えるような大きな母天体(小惑星)にあったと考えると、内部の熱の影響を強く受けてしまうと考えられる。もしこのシナリオが本当であれば、小惑星や隕石の形成理論に大きな影響を与えそうだ。

ルテティアは一番長いところで130kmもあるため、内部を溶かして金属コアを作ることは可能だと思われる。本当にルテティアに金属のコアが存在しているとすれば、ルテティアは太陽系で分化(注2)した最初の天体の1つかもしれない。惑星では分化したころの様子を探ることはできないが、ルテティアはそれが可能な貴重な対象といえるだろう。

小惑星については、まだまだ謎は始まったばかりと言えそうだ。

注1:「磁化」 強い磁場中に置かれた岩石は、その磁場の磁力線方向に磁力の向きが揃うことが知られている。地球の地磁気の反転などはこの磁力の方向を調べることで発見されたが、外部から熱などの影響をあまり受けていない隕石でどうやってこの磁力の方向を揃えたのかは、よくわかっていない。

注2:「分化」 初期太陽系で形成された鉱物や岩石が再び溶けて固まること。一度溶けて固まると大きな母天体ではコアやマントルといった層構造を作ると考えられている。