近赤外線太陽全面像で見たインターネットワーク磁場

【2020年12月2日 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト】

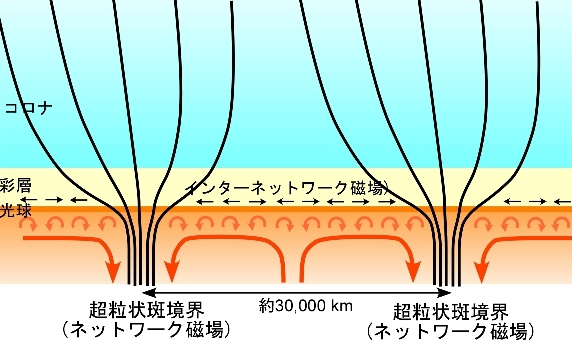

太陽の表面における強い磁場は、黒点などの活動領域に加えて、約3万kmの大きさにまで広がる「超粒状斑ネットワーク」という構造の境界にも存在している。さらに、その超粒状斑の内側はネットワークをつなぐ弱く小さな磁気要素、「インターネットワーク磁場」で満たされていることが知られている。ただし、その特徴については、可視光線と近赤外線で観測結果が異なるなど、議論が続いている。

国立天文台太陽観測科学プロジェクトの花岡庸一郎さんと桜井隆さんは、国立天文台の太陽フレア望遠鏡の定常観測で2010~2019年に得られた太陽全面の偏光観測データを利用して、インターネットワーク磁場を太陽全面像で広くとらえるという手法による研究を行った。これまで高空間分解能で細かく見ることにより観測されてきたインターネットワーク磁場を、異なる視点のアプローチで調べたものだ。

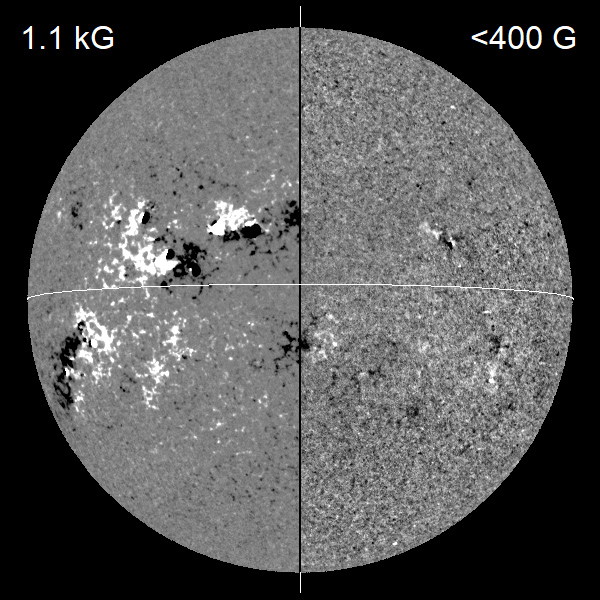

視線方向の磁場を表すFe I吸収線の円偏光の太陽全面像(2014年5月10日)。白と黒がそれぞれN極とS極に対応、左半分には1.1kG(キロガウス)に相当する比較的強い磁場信号が表示され、黒点周辺や超粒状斑境界に集中している様子がわかる。右半分には400G(ガウス)に相当する弱い磁場信号が表示され、小さなN極・S極の成分として、インターネットワーク磁場が太陽全面を覆い尽くしていることがわかる(提供:国立天文台太陽観測科学プロジェクト、以下同)

近赤外線波長の鉄(Fe I)の吸収線の偏光観測で太陽全面を見ると、中心付近よりも周辺部分が強くざらざらしていることがわかる。これは、太陽全面を覆いつくすインターネットワーク磁場では太陽表面に対して水平な成分が多いことを示す結果だ。太陽表面に垂直な磁場を持つ超粒状斑境界とは対照的な特徴である。

これまでにもインターネットワーク磁場には水平な成分が多いという結果が発表されていたものの、異論もあった。今回の結果は、従来とは異なった視点からの解析でも、やはり水平成分が多いことを示すものとなる。

また、2010~2019年は太陽活動の極小期も極大期も含まれているが、その間にインターネットワーク磁場の性質に変動は見られず、安定的に存在していたこともわかった。

磁場構造の模式図。超粒状斑境界の強い磁場は太陽表面に垂直に伸び、インターネットワーク磁場は太陽表面に水平な方向であちこちを向いている

フレアのような激しい現象を起こす磁場とは別に、太陽には全面を覆う弱い磁場も常に存在している。このようなインターネットワーク磁場を解明することは、太陽だけでなく恒星一般の磁場がどのように生まれ変転していくのかを理解する基礎となるものである。

〈参照〉

- 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト:近赤外線太陽全面像で見たインターネットワーク磁場

- The Astrophysical Journal:Internetwork Magnetic Fields Seen in Fe I 1564.8 nm Full-disk Images 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト 三鷹太陽地上観測

- 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト Twitter

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:太陽

関連記事

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2023/01/06 ほ座パルサー星雲のX線偏光は、かに星雲の2倍以上

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)