超新星残骸に刻まれた傷痕をXRISMが観測

【2025年4月8日 JAXA宇宙科学研究所】

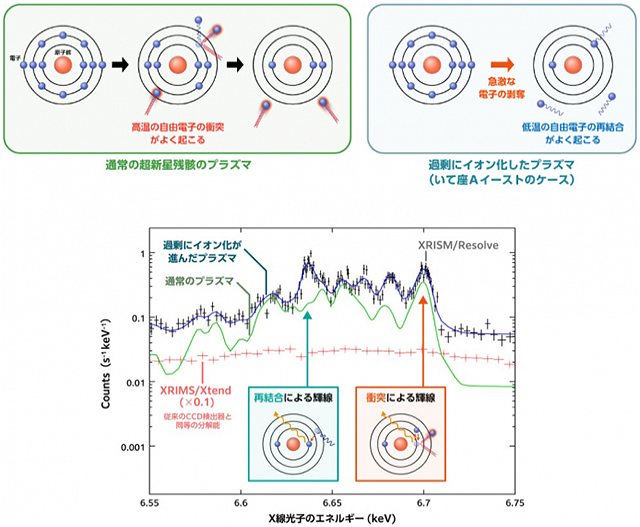

重い星は一生の最期に超新星爆発を起こし、秒速数千kmの衝撃波を生成する。この衝撃波によって星間ガスや爆発噴出物が加熱されると高温プラズマとなり、原子核の束縛から自由電子が飛び出す。自由電子は重元素と衝突し、重元素の電子殻を壊して(イオン化して)いくため、通常、電子殻は数万年かけてゆっくりと剥がれていく。

しかし、いくつかの超新星残骸のプラズマでは、電子殻の剥がれ方の指標を示す温度が自由電子の温度よりも高いという「過剰な電子の剥奪」状態になっており、何らかの特殊な進化過程を経たと考えられている。

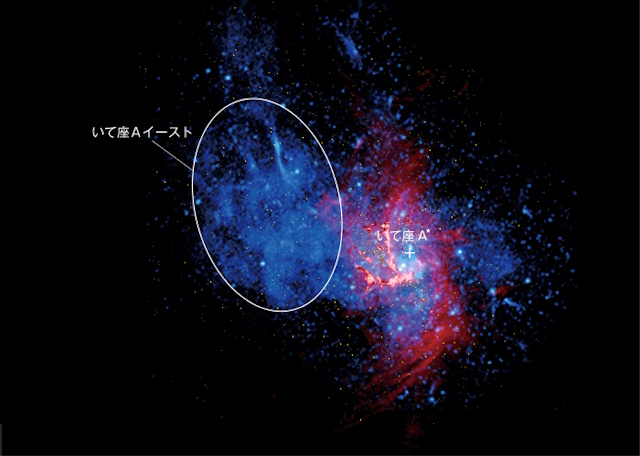

天の川銀河の中心方向に位置し、銀河中心の超大質量ブラックホール「いて座A*」(いて座エースター)から数光年と近距離にある超新星残骸「いて座Aイースト」でも、X線天文衛星「すざく」の観測から過剰な電子殻の剥がれが示唆されている。また、現在はとても静かないて座A*が過去に激しく活動していたらしいことも、「すざく」などにより示されている。そこで、いて座Aイーストを高い波長分解能で観測すれば、いて座A*の活動による電子殻の剥がれ、いわばその「傷痕」が見られる可能性がある。

超新星残骸「いて座Aイースト」(楕円内)と超大質量ブラックホール「いて座A*」(十字)。X線観測を青、電波観測を赤で表した擬似カラー画像(提供:X-ray: NASA/CXC/Nanjing Univ./P. Zhou et al. Radio: NSF/NRAO/VLA)

日本のX線分光撮像衛星「XRISM」の国際共同研究チームとスイス・ジュネーブ大学のMarc Audardさんたちの研究チームは、広い視野と高い波長分解能を持つXRISMで、いて座Aイーストのプラズマの状態を詳しく調べた。

XRISMの観測により、ヘリウム状(電子が2個)まで電子殻が剥がれた鉄イオンの輝線放射の微細構造が精密に分光され、通常の超新星残骸の鉄イオンで起こりやすい自由電子の衝突による輝線と、過剰に電子殻が剥がれた鉄イオンで起こりやすい自由電子の再結合による輝線とが初めて分離された。この結果をもとにして、電子殻の剥がれ具合がプラズマの温度に換算するとおよそ5400万度であることが判明した。これは電子を剥がす役割をもつ自由電子の温度である約1900万度を大きく超えており、「すざく」の観測から示唆されていた過剰な電子殻の剥がれを明確に示している。たとえるなら「親鳥(自由電子)が卵を温めていないのに、殻 (電子殻)が破れてヒナ鳥(原子核)が現れている」ようなものだ。

こうした異常な状況は、鉄原子の束縛電子が過去に急激に剥奪されたことを意味している。その原因として、いて座A*が数千年前に起こした強いX線フレアが「殻」を壊したという可能性が考えられる。これが正しければ、いて座Aイーストは銀河中心ブラックホールの活動の歴史を刻んでいる貴重な「考古資料」ということになる。

(上)通常の超新星残骸のプラズマと、過剰にイオン化したプラズマの進化過程の比較。(下)XRISMの観測で得られたヘリウム状鉄イオンの輝線のスペクトルとプラズマモデル(提供:JAXA)

今回の結果は、ブラックホールの活動や超新星爆発直前の恒星の活動について新たな角度からの情報を与え、XRISMがこうした天体の物理過程を理解するうえで大きな力を発揮することを示すものでもある。今後の研究により、いて座Aイーストのような特殊な進化経路を辿った超新星残骸の理解や、恒星進化の物理的な理解が進展することが期待される。

〈参照〉

- JAXA宇宙科学研究所:「殻」を壊したのは誰か? - XRISMが掴んだ、超新星残骸の鉄イオンに刻まれた急激な電離の証拠

- PASJ:Overionized plasma in the supernova remnant Sagittarius A East anchored by XRISM observations 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」

- 2024/09/24 「XRISM」の観測で超新星残骸、活動銀河核の新たな成果

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/03/06 X線分光撮像衛星XRISMの初期科学観測データ公開

- 2022/12/07 不変どころか激動する宇宙:450周年のティコの超新星残骸

- 2022/10/21 X線偏光観測衛星「IXPE」が超新星残骸の謎に迫る

- 2022/09/30 天の川銀河中心で光速の30%で回るガス塊

- 2021/12/10 X線偏光観測衛星「IXPE」、打ち上げ成功

- 2021/08/30 超新星残骸の陽子起源ガンマ線を分離測定、宇宙線の加速を裏付け

- 2021/08/04 ブラックホールの背後から届いたX線の「こだま」

- 2021/06/09 最も高密度な白色矮星による超新星爆発の痕跡を特定

- 2021/04/27 カシオペヤ座Aの超新星爆発はニュートリノがブーストしていた

- 2021/03/09 天の川銀河最強の宇宙線源、初めて候補を発見

- 2021/02/15 天の川銀河の中心に「ミニ超新星」の残骸

- 2021/01/22 10年間隔の画像を比較して超新星爆発の年代を逆算

- 2021/01/12 ティコの超新星の原因、残骸の膨張速度にヒント

- 2020/08/04 超新星1987Aの塵の輝き、幻の中性子星か

- 2020/02/19 宇宙線電子加速の「はじめの一歩」のメカニズムを解明

- 2019/09/19 9時間周期のX線フレアを何度も見せた超大質量ブラックホール

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)