地球とは異なる光環境での光合成から考える、生命探査の指標となる波長の新予測

【2017年8月10日 国立天文台/アストロバイオロジーセンター】

系外惑星探査衛星「ケプラー」の観測などにより3500個を超える系外惑星が発見されており、そのなかには生命居住可能領域(主星からほど良い距離範囲)にある地球型惑星も多数見つかっている。太陽に近い恒星の周りに生命を宿す第二の地球を発見することは実現可能な目標として期待されている。

そうした恒星の中でとくに、多数を占める赤色矮星の周りに存在する地球型惑星は最も重要な観測対象で、そのような惑星に生命が存在する兆候をとらえることは大きな目標だ。惑星の大気に酸素の存在が確認できれば、生命が存在する兆候(バイオマーカー)の一つといえるが、非生物的な酸素発生の可能性も考えられるため決定的な証拠とはならない。

酸素の存在と合わせて、より確実に生命の存在を裏付けるバイオマーカーとなるのが、「レッドエッジ」と呼ばれる特徴的な反射スペクトルだ。地球では植物が、光合成に利用する青色から赤色までの可視光線を吸収し、利用しない近赤外線を反射するために0.7μm(700nm)あたりに「レッドエッジ」が現れる。一方、赤色矮星は可視光線よりも近赤外線を多く照射するため、光合成の利用波長が可視光線から近赤外線に移動し、それによりレッドエッジも長波長側の近赤外線に移動すると考えられてきた。

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの滝澤謙二さんたちの研究チームは、太陽系から約16光年の距離にある赤色矮星「しし座AD星」の生命居住可能領域に地球型惑星が存在した場合の陸上と水中の光環境を推定し、その環境に最適な光合成利用波長を予測してレッドエッジの現れ方を調べた。

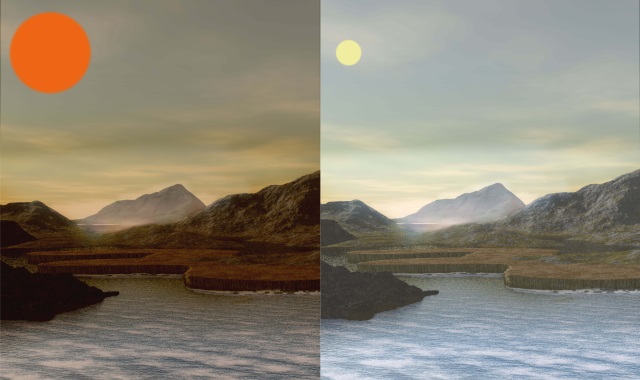

仮想惑星の陸上では近赤外線が豊富に得られるため、その波長に対して光合成の生産性を高めるように生物が適応進化した場合、900nmまたは1100nmまでの光を光合成に利用し、レッドエッジはそれより長波長側に現れると予測された。一方、水中では水分子による近赤外線の減衰があるため、赤色矮星の周りであっても地球上と同様に可視光線のみに依存する光合成生物の存在が予測された。

地表に近赤外線が降り注ぐ赤色矮星周囲の生命居住惑星(左想像図)、可視光線に照らされる地球(右想像図)。水の中には近赤外線が届かず、地球とよく似た環境が広がっていると考えられる(提供:アストロバイオロジーセンター)

これらの予測と地球で実際に起こった生物の環境適応化を合わせて考えると、赤色矮星の周りであっても水中で発生、進化して最初に上陸する光合成生物は、地球と同じように光合成に可視光線を利用する可能性が高いことが示される。従来の予想とは異なり、レッドエッジの現れ方は赤色矮星の周りの系外惑星でも地球の植生と同じ位置である可能性が高いことを示唆する結果だ。

環境に合わせた生物の適応を考えるだけでなく、その状態に至るプロセスを検証することにより初めて、酸素発生光合成生物の誕生から陸上化までの過程で可視光線利用が維持されることが示された。今後の系外惑星探査において「レッドエッジ」は、生命探しの鍵として注目されるだろう。

〈参照〉

関連記事

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)