木星で6月と8月に起きた閃光現象の追加観測の結果

【2010年9月13日 Gemini Observatory/NASA JPL】

今年6月と8月に起きた木星の閃光現象について、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)やケック望遠鏡などが追加観測を行ったが、残骸や痕跡はとらえられなかった。両衝突天体は比較的小さいものだったようで、6月のものは直径8〜13mと計算された。8月に熊本県の立川正之さんがとらえた閃光は、現在分析が進められている。

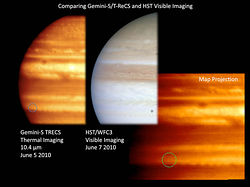

(左から)ジェミニ望遠鏡がとらえた木星の赤外線画像、HSTがとらえた可視光画像、閃光現象が起きた領域(丸印)周辺の拡大(赤外線)画像。クリックで拡大(提供:Gemini Observatory)

2009年に起きた小天体の衝突痕(画像中央)をとらえた、ジェミニ望遠鏡による赤外線画像。クリックで拡大(提供:Imke de Pater(UC Berkeley)Heidi B. Hammel(Space Science Intitute)、Travis Rector(University of Alaska Anchorage)、Gemini Observatory/AURA)

スペインのパイス・バスコ大学のRicardo Hueso氏が率いる研究チームが、6月に木星に衝突した天体の大きさについて、直径8〜13mであるという計算結果を発表した。3階建ての建物の高さほどだ。

Hueso氏は「数秒という短時間の可視光現象を発見するのは、とても難しいことです。重要なのは、太陽系に存在している10mクラスの小さな天体の調査、研究への扉が開かれたということです」と述べ、さらに「このような現象の観測によって、衝突した天体と同じくらいの大きさの天体がどれほどの数存在しているのか、さらにそれらの天体が太陽系形成にどのような役割を果たしたのかなどを理解するのに役立ちます」と話している。

大型望遠鏡の使用を列をなして待つ研究者の観測で、たった数秒の現象をとらえることは、まず不可能だ。頻繁に夜空を観測するアマチュア天文家ならではの発見と言えるだろう。

2009年7月に木星の表面に出現した新しい黒斑を発見したのも、アマチュア天文家だ。黒斑を写真に収め、今年6月の閃光現象を最初に発見したオーストラリアのAnthony Wesley氏は次のように話している。「木星の表面で起きた現象だとすぐにわかりました。見慣れた宇宙線の衝突による一瞬の発光とは違っていました。宇宙線の衝突なら、ビデオで1コマしか続きません。しかし、あの日の閃光は、だんだん明るくなって消えていくまでに133コマでした」

Hueso氏らの研究チームでは、Wesley氏による現象の発見から3日間ほど、木星の上層大気中に残骸が存在しているか、化学反応が起きていないか、熱放射のようすなどを調べる目的で観測を行った。使用されたのは、ジェミニ望遠鏡、ケック望遠鏡、NASAの赤外線望遠鏡(IRTF)、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)、ヨーロッパ南天天文台(ESO)の大型望遠鏡(VLT)である。

観測で得られた画像などを分析した結果、残骸をはじめとする衝突の跡は残っていないことがわかり、そのことをもとに天体の大きさの上限が得られた。さらに、Wesley氏およびフィリピンのアマチュア天文家Chris Go氏がとらえた画像などに基づき、衝突した天体の質量は500〜2000tと計算され、2009年7月に衝突した天体の10万分の1ほどであることが示された。また、衝突で放出されたエネルギーは、18〜60ギガジュール(3億〜10億ワット)と推測された。

なお、8月に立川さんがとらえた閃光現象は、発見から1日経たないうちにケック望遠鏡が観測を行った。こちらも同様に残骸などは見られず、データや画像の分析が続けられている。

NASAジェット推進研究所の地球近傍天体(NEO)プログラムの責任者Don Yeomans氏は「10mほどの天体の衝突は、地球の場合、平均10年に1回の頻度ですが、木星では1か月に数回起きているようです。このような研究は、木星への小天体の衝突頻度をより正確に知るために役立ちます」と話している。