星間雲の氷微粒子は凸凹している

【2021年9月14日 北海道大学】

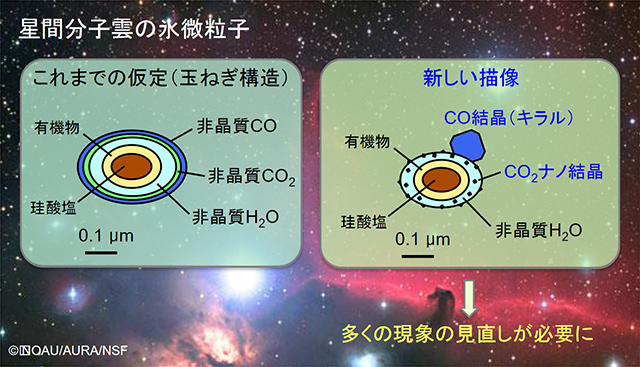

恒星が誕生する「星間分子雲」は、温度がおよそ-260℃というきわめて低温のガス雲で、その中には水(H2O)や二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)の氷を含んだ固体微粒子が存在する。こうした微粒子は、中心にケイ酸塩(岩石の主成分)があり、その周りが有機物で覆われていて、さらに外側に氷の層があるという玉ねぎのような構造になっていると考えられてきた。また、氷の層は分子の並びが不規則な「非晶質(アモルファス)」だとされてきた。

北海道大学低温科学研究所の香内晃さんたちの研究チームは、こうした説が正しいかどうかを改めて確かめるため、新たに超高真空極低温透過型電子顕微鏡を開発し、星間分子雲と同じ極低温・超高真空の環境を再現して様々な組成の氷を作り、観察を行った。

一般的に、非晶質の氷は温度が上がるにつれて分子が規則正しく並んだ結晶へと変わり、さらに温度が上がると昇華して気体になる。香内さんたちは、星間分子雲の中でH2O、CO2、COの氷が結晶になるか非晶質になるかを決める条件を導き、非晶質の氷が結晶化するのにかかる時間も測定した。さらに、できた氷の構造や形を透過型電子顕微鏡で直接観察した。

その結果、星間分子雲の環境では、H2OとCO2の氷は非晶質になるが、COの氷ははじめから結晶の状態で形づくられることが明らかになった。また、CO2の氷は10万年程度という比較的短い時間で結晶へと変わり、非晶質のH2Oの氷の中に数ナノメートルのごく小さな結晶として含まれることがわかった。

さらに、COの結晶とH2Oの結晶は、微粒子の表面で玉ねぎ状の層ではなく島状に形成されることや、COの結晶は水晶と同じように、分子の並び方が「右手」型と「左手」型の2通り存在する「キラル結晶」というタイプの結晶になることが明らかになった。

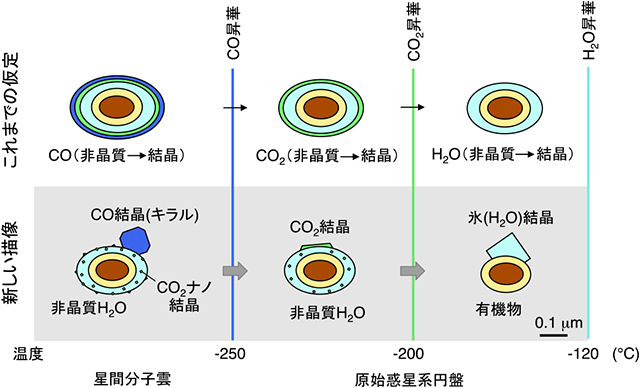

星間分子雲でできた氷微粒子が原始惑星系円盤の中で加熱されたときの形態の変化。茶色がケイ酸塩、黄色が有機物、水色がH2O、緑色がCO2、青がCOの氷を示す。(上)従来のモデルでは、微粒子表面の氷は玉ねぎ状の構造になっているとされてきた。(下)今回の実験から、COやCO2、H2Oの結晶は温度が上がるとともに層状ではなく島状に形成されることがわかった(提供:プレスリリースより。以下同)

今回の結果から、星間分子雲の固体微粒子はこれまでの仮説とはかなり性質が異なっている可能性が出てきた。固体微粒子の氷は玉ねぎ状の層構造にはならず、COの結晶と非晶質のH2Oの両方が微粒子の表面に存在するため、異なる種類の表面化学反応が同時に起こるはずだ。氷に紫外線が当たった場合にも、COとH2Oが同時に蒸発することになる。

また、これまでのモデルでは、原始惑星系円盤の中で球形に近い固体微粒子同士がぶつかり、互いに転がることでくっついて微惑星へと成長するとされてきたが、今回の実験結果から、実際の固体微粒子の表面は島状の結晶で凸凹していることが示唆されるため、こうしたモデルは見直しが必要になるかもしれない。

さらに、COの氷がキラル結晶であることから、COの氷の表面で化学反応によってキラル分子が作られる場合にも、右手型と左手型の分子の片方だけが多く作られるかもしれない。生命を形づくるアミノ酸などの有機分子はほとんどが左手型であることが知られており、今回の発見は生命に関わるキラル分子の偏りの謎を解く手がかりを与える可能性がある。

星間分子雲の氷微粒子の模式図。(左)これまで仮定されてきた玉ねぎ構造。(右)本研究で明らかになった新しい描像

〈参照〉

- 北海道大学:星間氷微粒子の構造・形態を解明!~氷微粒子が関与する多くの現象の見直しを迫る成果~

- The Astrophysical Journal:Transmission Electron Microscopy Study of the Morphology of Ices Composed of H2O, CO2, and CO on Refractory Grains 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

- 2022/08/26 原始惑星系円盤の一酸化炭素は氷に隠れていた

- 2022/08/18 原始惑星系円盤の内外で異なる物質組成

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

- 2022/04/12 太陽系の惑星を急成長させた前線

- 2022/04/08 太陽系と異なるプロセスで形成中の惑星

- 2022/03/11 原始惑星系円盤でジメチルエーテルを初検出

- 2022/01/20 星系への侵入者、原始惑星系円盤を乱す

- 2021/12/22 原始惑星系円盤内のダストが散逸するまでの時間

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)