太陽系は近傍の超新星爆発とほぼ同時に誕生した

【2025年1月30日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

太陽系はどのようにして生まれたのかを解明することは、天文学の最重要テーマの一つだ。その研究において手がかりとなるのが、初期の太陽系に存在したアルミニウムの放射性同位体26Alである。

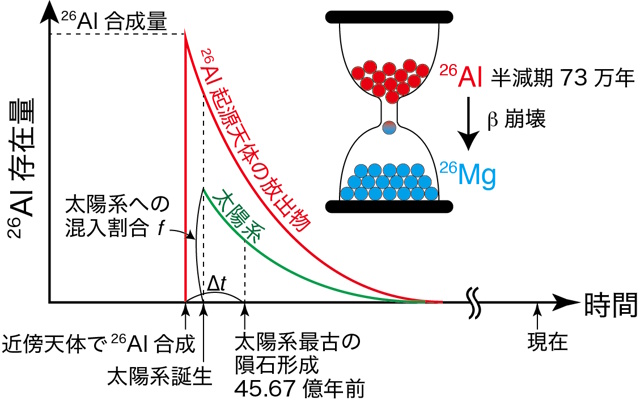

26Alは、半減期73万年でマグネシウムの安定同位体26Mgにベータ崩壊するため、形成から約46億年経った現在の太陽系では消滅している。一方で、太陽系の最初期に形成された隕石には地球岩石などの若い試料に比べて26Mgが過剰に存在していることから、最初の隕石の形成時に26Alが存在したことがわかっている。

この26Alの起源は太陽系誕生前後に存在した天体で核合成され、大質量星の恒星風や超新星爆発などによって原始太陽系にもたらされたと考えられているが、はっきりとはしていない。起源が解明されれば、誕生前後の太陽系の近くに存在した天体がわかるだけでなく、26Alを「宇宙核時計」(放射性同位体を利用して天体現象の年代を測定する手法)として用いることで、天体における核合成から太陽系誕生までの時間を計測できる。

アルミニウム-チタン宇宙核時計の模式図。超新星爆発で合成された26Alの量は理論計算から、太陽系最古の隕石形成時の26Alの量は現在の26Mgの量から求められる。本研究では、26Alとチタン同位体を組み合わせて、超新星爆発放出物の太陽系への混入割合と、超新星爆発と最古の隕石形成年代の時間差を同時に計測する手法を開発した(提供:東京大学リリース、以下同)

東京大学の飯塚毅さんたちの研究チームは26Alの起源天体を探る研究のなかで、初期太陽系において26Alが不均一に存在していたとされる点に着目した。従来の隕石年代測定では、26Alは原始太陽系円盤に均質に分布したと仮定されてきたが、近年の隕石の同位体分析から、原始太陽系円盤では外側に多くの26Alが存在したことが明らかになっている。

飯塚さんたちは今回、この26Alの存在量の不均質性が、チタンの安定同位体46Tiおよび50Tiの存在量の不均質性と相関することを発見した。これは26Alの起源となった天体で46Tiと50Tiも合成され、その天体の放出物が原始太陽系円盤の外側により多く混入したことを示している。

これらのチタン同位体の合成量は、恒星の温度や密度といった環境により異なるので、理論モデルの計算によって天体の種類を推測することができる。研究の結果、重力崩壊型の超新星爆発を起こす恒星、とくに太陽の約25倍の大質量星で合成されるチタンの生成量によって、チタン存在量の不均質性が最もよく説明できることがわかった。この結果はつまり、26Alの起源も重力崩壊型超新星爆発であることを示すものである。

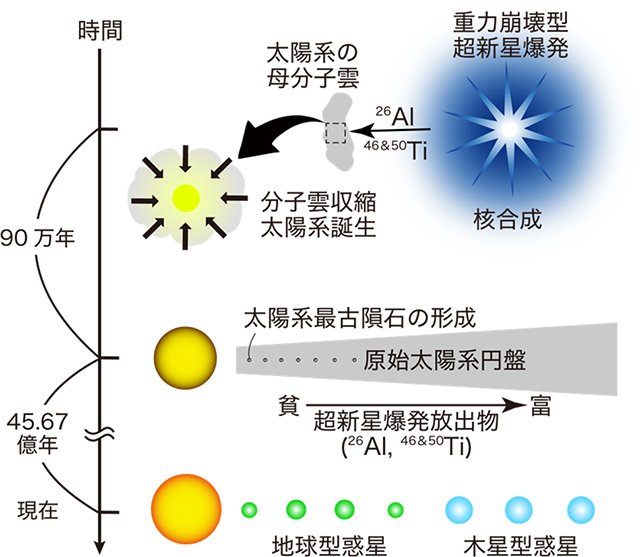

今回の研究から示された太陽系の誕生とその進化の模式図。太陽系近傍で起こった大質量星の重力崩壊型超新星爆発によって26Alや46, 50Tiが合成され、そこから90万年で太陽系最初の隕石が形成された。また、原始太陽系円盤の外側ほど超新星爆発放出物がより多く含まれていた。その後約45.7億年を経て、現在の太陽系がある

さらに、飯塚さんたちはアルミニウムとチタン同位体の相関を利用して、超新星爆発が起こった年代とその放出物の太陽系への混入割合を一緒に求める宇宙核時計を考案し、超新星爆発から太陽系最古の隕石の形成年代までの時間を約90万年と計測した。この年代差は、恒星が分子雲の収縮で形成し始めてから、その星周円盤内で固体物質が形成し始めるまでの典型的な時間スケールと同程度と推測され、超新星爆発とほぼ同時期に太陽系が生まれたことを示している。また、超新星爆発の放出物が太陽系に混入した割合をもとにして、爆発が原始太陽系から100光年以内にあったことも推定された。

近年、重力崩壊型超新星爆発の残骸の周りで次世代の恒星が生まれる様子が観測されている。太陽系が重力崩壊型超新星爆発の近傍で誕生したらしいことを示す今回の研究結果は、こうした観測結果と整合的なものである。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:散りゆく大質量星の傍らで太陽系は生まれた - 超新星爆発の年代をアルミニウム-チタン宇宙核時計で計測

- The Astrophysical Journal Letters:Timescales of Solar System Formation Based on Al-Ti Isotope Correlation by Supernova Ejecta 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/12/09 太陽系が安全地帯に運ばれたのは、天の川銀河の変化のおかげ

- 2023/11/21 太陽系が生まれた場所は今より1万光年も銀河の内側

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2022/04/12 太陽系の惑星を急成長させた前線

- 2021/05/31 初期太陽系における地球型惑星の材料物質の進化を解明

- 2021/03/09 「幻の物質」が明かす太陽系の起源

- 2021/01/27 太陽系の内惑星と外惑星は世代が違った

- 2020/12/10 18億個の天体を含む「ガイア」最新データ公開

- 2020/07/15 CosmoRadio -質問回答①太陽と月-

- 2017/09/14 トランジット法で「地球」を検出できる系外惑星

- 2017/08/14 「衝撃的」な太陽系の起源

- 2017/08/07 40周年を迎える探査機「ボイジャー」

- 2017/06/19 木星は太陽系の最古参

- 2016/06/01 太陽系第9惑星は他の星から盗まれた惑星かもしれない

- 2015/11/18 3次元地図から探る太陽系近傍の新たな姿

- 2015/10/30 美しいビジュアルで太陽系を知るムック「ビジュアル宇宙図鑑 太陽と惑星」発売

- 2013/07/12 太陽系の尾を初観測

- 2012/12/19 太陽系ができたころの超新星爆発はなかった?

- 2012/12/04 太陽圏脱出へ、荷電粒子の“シルクロード”を進むボイジャー

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)