太陽系外縁天体の衛星は巨大天体衝突で形成された可能性

【2019年7月2日 東京工業大学】

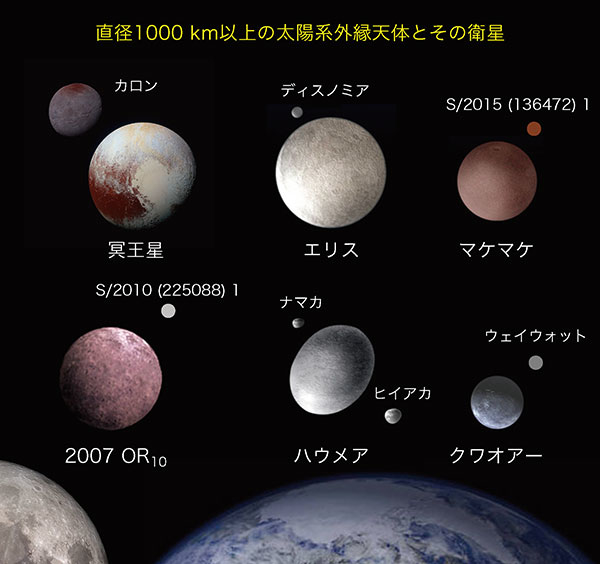

太陽系外縁天体のうち冥王星やエリス、ハウメアなど直径1000km以上の天体にはすべて衛星が見つかっている。衛星の質量は中心天体の約10分の1から1000分の1と大きく(太陽系の惑星の衛星の質量は、月を除いてほとんどが主星の1万分の1未満)、軌道はほぼ円形であることがわかっている。

現在発見されている直径1000km以上の太陽系外縁天体とその衛星のイラスト。下端は地球と月(提供:東京工業大学リリースより。NASA/APL/SwRI/ESA/STScIの図を一部改変)

これらの衛星がどのように形成されたのかはよくわかっていないが、冥王星とその最大の衛星カロンについては、地球の月と同様に巨大天体衝突によって形成されたという説が提唱されている。そこで東京工業大学の荒川創太さんたちの研究グループは、冥王星とカロンの衛星系以外も巨大天体衝突によって形成されるかどうかを数値シミュレーションで調べた。

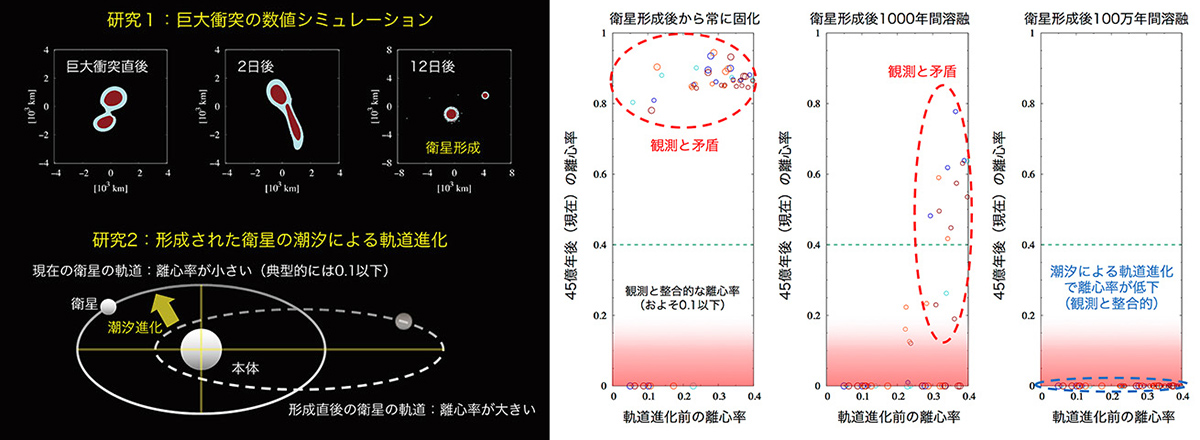

荒川さんたちはまず、天体衝突の速度や角度、衝突前の2つの天体の組成や質量比などを様々に変化させたシミュレーションを行った。そして、衝突速度が脱出速度程度と小さく、衝突角度が約45度以上のかすり衝突の場合には衛星が形成されることを明らかにした。この結果は天体の分化状態や組成、質量といった条件などには依らないが、衝突の速度や角度によって衛星の質量が変わり、観測されている衛星の質量比も再現される。

次に研究グループは、巨大天体衝突後に形成された衛星について潮汐による軌道進化を計算し、どのような場合に現在の衛星や中心の天体の自転・公転周期や離心率が説明できるのかを調べた。このシミュレーションでは、潮汐の大きさが天体の溶融状態によって変化するという条件を取り入れ、衝突後にある程度の時間が経過したところで溶融していた天体が冷却され固化するという過程を考慮している。

計算の結果、衛星系を構成する2つの天体が衛星形成後すぐに固化していた場合は離心率が上昇してしまうため、観測を説明できないことが示された。一方、衛星系の天体が衛星形成後の数万年から数百万年の期間だけ溶融していた場合には、自転・公転周期と離心率の両方を説明できる。

巨大天体衝突や潮汐による加熱量の見積もりから、直径1000kmサイズの太陽系外縁天体が衛星形成後に溶融していたとすれば、巨大天体衝突以前から溶融していたはずであることがわかる。さらに、このサイズの天体が溶融するためには、太陽系の初期数百万年以内に形成されなくてはならない。この「巨大天体衝突が太陽系初期の数百万年程度で発生する」という仮説はちょうど、「衛星を形成する巨大天体衝突の衝突速度は小さい」という数値シミュレーションから得られた制約と整合している。

(左図上)巨大天体衝突による衛星形成の数値シミュレーション結果の例。研究2:潮汐による軌道進化の概念図。形成直後の衛星は離心率が大きい(つぶれた楕円軌道である)が、観測では現在の離心率は小さい(軌道が円に近くなる)ので、潮汐による軌道進化が必要となる。(右図)潮汐による軌道進化の計算結果。衛星系を構成する2天体が衛星形成後から固化している場合(左)や、衛星形成後1000年間しか溶融していない場合(中央)には観測を説明できないが、衛星形成後100万年間溶融していた場合(右)は離心率が低下し、観測を説明できる。画像クリックで表示拡大(提供:東京工業大学リリース)

これらのことから、太陽系外縁部に離心率の小さい衛星が普遍的に存在することは、海王星以遠においても直径1000kmサイズの天体が太陽系初期に形成され、そうした巨大天体が溶融した状態で衝突して衛星が形成された可能性を示唆するものだと言える。今後は衛星の軌道や組成をより詳しく調べ、仮説を検証する必要がある。すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡などによる太陽系外縁天体とその衛星の観測から、今後太陽系の姿が明らかになっていくことが期待される。

〈参照〉

関連記事

- 2025/05/07 木星に2つの新衛星、総数は97個に

- 2025/03/21 土星の新衛星100個以上を公表、合計274個に

- 2024/09/10 カイパーベルトの外側に10個以上の天体を発見

- 2024/07/02 カイパーベルトは予想外に広い?鍵となる天体を「すばる」で発見

- 2024/02/29 天王星と海王星に新衛星発見

- 2023/08/31 太陽系外縁天体の特性、未知の惑星で説明

- 2023/05/29 土星の新衛星63個を発見、総数146個に

- 2023/05/11 形成直後の地球表層は原始生命に苛酷な環境だった

- 2023/02/15 太陽系外縁天体クワーオアーに環を発見

- 2023/02/15 木星の衛星を新たに12個発見、計92個に

- 2021/08/03 太陽系外縁から移動してきた?小惑星帯に非常に赤い天体

- 2020/12/28 氷天体の環境を左右するガスハイドレートの形成

- 2020/06/18 冥王星の大気崩壊が急速に進行

- 2020/04/10 天王星の衛星の起源に新説、地球とも木星とも異なる形成モデル

- 2020/03/23 極寒でのみ存在する赤色が解き明かす外太陽系氷天体の謎

- 2019/12/03 準惑星候補クワーオアーによる恒星食の動画観測に成功

- 2019/10/15 土星に20個の新衛星

- 2019/08/15 冥王星の14の地名を新たに承認、ローウェル領域、ライト山など

- 2019/05/28 冥王星の内部海の鍵はメタンハイドレート

- 2019/01/30 小型望遠鏡で発見、約50億km彼方にある直径3km弱の小天体

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)