画像認識AIにより銀河内のバブル構造を短時間で多数検出

【2025年3月27日 大阪公立大学】

天の川銀河には、赤外線で泡状に見える半径数パーセク(10光年程度)サイズの「赤外線バブル」、またはこの構造を発見した赤外線天文衛星「スピッツァー」に因んで「スピッツァーバブル」(Spitzer Bubble)とも呼ばれる構造が多数存在する。赤外線バブルは主に、生まれたばかりの大質量星の誕生過程や活動によって形成されることから、この構造は星の形成や銀河の進化過程を解明する上で重要な手がかりとなる。

これまでの研究では、バブル構造の識別は主に人間が目視で行ってきた。しかし、目視での検出は年単位の時間がかかり、構造の見落としにも繋がるという問題があった。

大阪公立大学の西本晋平さんたちの研究チームは、スピッツァーの赤外線観測データを学習した画像認識AIを用いて、類似の構造を発見するバブル構造検出モデルを開発した。

このモデルを用いて解析したところ、天の川銀河内に大質量星の活動によって形成された1413個のバブル構造が、新たに短時間で検出された。また、大マゼラン雲やうお座のNGC 628(M74)といった銀河内でも数多く検出されたほか、超新星爆発によって形成されたと考えられる大規模なバブル構造も検出された。「この成果は、星形成だけでなく、銀河内での爆発的な現象の影響についても詳細に調べることが可能であることを示しています」(西本さん)。

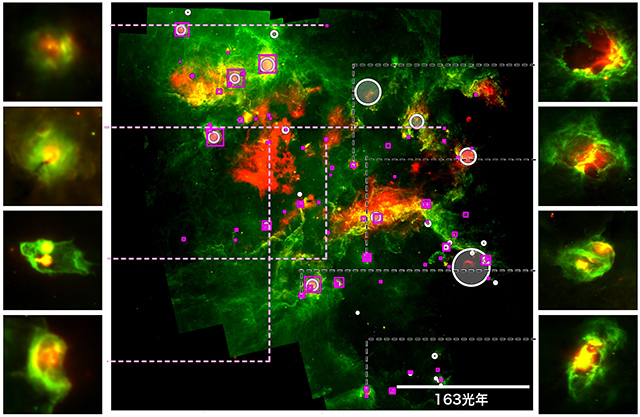

はくちょう座X領域に検出されたバブル構造(緑:8μm、赤:24μm)。(左)今回の研究で新たに検出されたバブル構造(紫の点線)、(右)先行研究で同定され、今回の研究でも検出されたバブル構造(白の点線)。スピッツァーで得られた天の川銀河の赤外線観測データのうち、波長8μmと24μmのデータを学習することにより、大質量星形成に伴い作られたバブル構造が検出された(提供:大阪公立大学リリース)

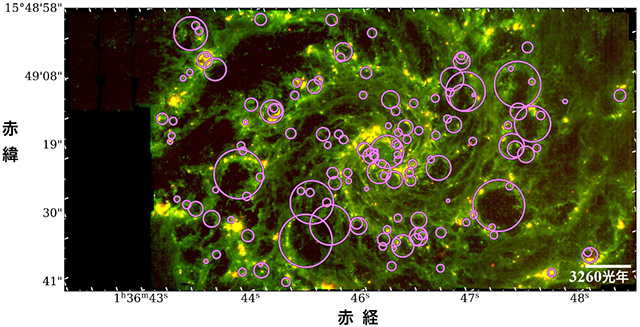

NGC 628(M74)内に検出された、超新星爆発等で作られたと考えられるバブル構造(マゼンタの円)の例。背景はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影したNGC 628。スピッツァーが取得した天の川銀河の赤外線観測データのうち、波長8μmのデータのみを学習することで、超新星爆発起源の大規模な構造が検出された(提供:大阪公立大学リリース、Watkins et al. 2023)

今回の研究は、広域な観測データに対して高精度かつ効率的に、自動でバブル構造を検出する手法を確立するものだ。これにより、バブル構造の統計的研究の精度と信頼性が大幅に向上し、大質量星の形成メカニズムなどに関する理解が進むと期待される。

関連商品

〈参照〉

- 大阪公立大学:AIの力で宇宙のリングを探す~画像認識技術で銀河の泡状構造を効率的に検出~

- PASJ:Infrared bubble recognition in the Milky Way and beyond using deep learning 論文

〈関連リンク〉

- Spitzer Space Telescope:

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:

関連記事

- 2023/11/16 酸素は131~133億年前の宇宙で急激に増えた

- 2023/09/22 銀河団のメンバー銀河を用いた宇宙物質量の新測定法

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/03/04 129億年前の銀河から窒素と酸素を検出

- 2021/07/09 ダークマターの地図をAIで掘り起こす

- 2021/06/17 星が誕生する環境は、銀河内の位置によって異なる

- 2021/04/23 129億年前の宇宙で銀河はすでに回転していた

- 2020/10/30 宇宙初期における銀河たちの急成長

- 2020/10/01 約100億年前の銀河たちが持つ分子ガス

- 2019/12/24 120億年前にすでにできあがっていた巨大銀河の核

- 2019/12/19 宇宙最初の環境汚染、予想外の巨大炭素ガス雲

- 2019/01/18 アルマ望遠鏡が明かす銀河内の「星の工場」

- 2018/04/06 天の川銀河はどんどん大きくなっている?

- 2017/12/27 銀河スケールで影響を及ぼすクエーサーからの風

- 2017/12/01 磁場で抑制される銀河中心での大質量星形成

- 2017/09/19 世界最大級の銀河の電波写真集が描き出す、星の誕生過程

- 2017/09/15 自ら形を変える110億光年彼方の銀河

- 2017/09/15 回転が速い銀河は平らで円い

- 2017/09/04 46億光年彼方の銀河の磁場を調査

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)