日本の歴史資料から読み解く太陽活動の周期性

【2023年5月2日 国立極地研究所】

太陽活動は、磁気嵐によって大規模な停電や人工衛星の故障などを起こす危険性があることから、現代の人々にとって大きな関心事だ。一方、大きな磁気嵐は、比較的緯度が低い日本などの地域でもオーロラを発生させる。日本の古い文献ではこうしたオーロラが「赤気」(せっき)として記録されていて、関心を集めていたことが知られている。

国立極地研究所の片岡龍峰さんたちは、これまでに様々な歴史資料に登場するオーロラを調べ、文学と科学の両面から検討してきた。ただ、これまでの研究は個別の事例を切り分けて調べるにとどまっていた。そこで片岡さんは、より多くの事例を集めることで、日本史を通じて赤気イベントを見渡そうと試みた。

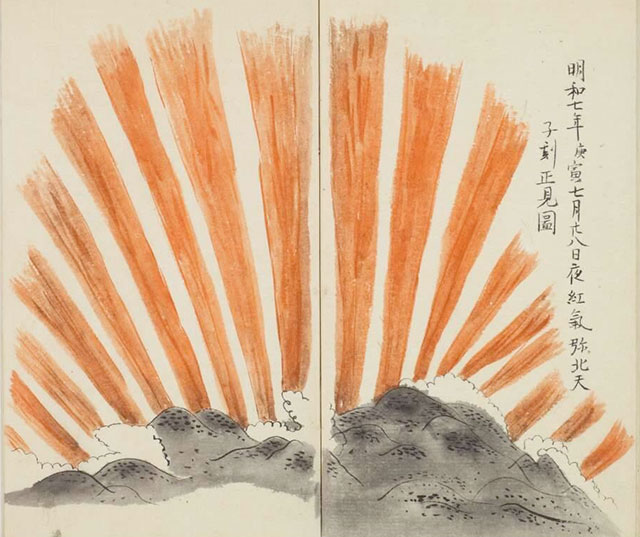

『星解』(東北大学附属図書館所蔵)に描かれた扇形オーロラ(提供:国書データベース)

先行研究としては、1930年代に神田茂さんが赤気の記録を集めた例がある。片岡さんは、神田さんが挙げた文献、およびそれ以外で赤気の言葉が出てくる文献を調査した。一番古い記録は、『日本書紀』で言及されている620年のオーロラだ。その他に有名な事例としては鎌倉時代の『明月記』に登場する赤気や江戸時代の『星解』に描かれた扇形オーロラがある。今回の研究では、これらに加えて、今まであまり丁寧に調べられていなかった記録についても調査が行われた。

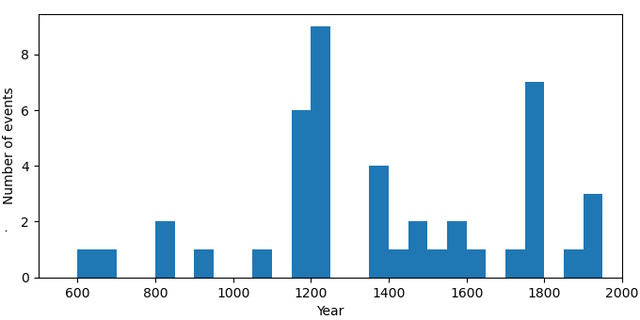

物理学的な視点からは、太陽活動と地磁気の変化が注目された。どちらもオーロラの出現に深く関わる要素であり、短期的にも長期的にも変動していることがわかっている。『日本書紀』以来1400年にわたる赤気イベントの発生からは、既知の変動パターンが全て見出された。つまり、太陽や地磁気の性質はこの間に大きく変わっていないことになる。また、『日本書紀』『明月記』『星解』の赤気イベントについては、赤気の発生しやすい条件が複数重なる時期だったことがわかった。

西暦600年から2000年までの、50年ごとの赤気のイベント数(提供:国立極地研究所リリース)

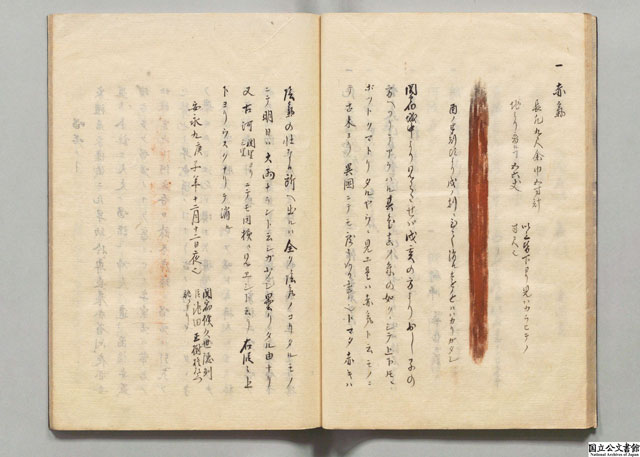

今回の研究で片岡さんが注目した記録の一つが、江戸時代後期の大田南畝(蜀山人)による随筆『一話一言』に記された安永9年(1781年)の赤気だ。『星解』で描かれたオーロラは11年前の1770年に出現しているので、太陽活動が11年周期で極大と極小を繰り返す基本パターンに沿っていることがわかる。

『一話一言』では、挿絵として赤い色で1つの筋が描かれている。『日本書紀』では赤気を「雉尾」にたとえているが、『一話一言』の挿絵も雉の尾羽をほうふつとさせるものだ。一方、文章では赤気を「ボツトクマドリタルヤウニ見ユ(ぼっと隈取のように見える)」と、歌舞伎役者の隈取を意識したような表現も使われていた。

江戸時代の随筆『一話一言』の写本より。赤気の記述があり、雉の尾にも似た赤い筋の絵が描かれている(提供:国立公文書館デジタルアーカイブ)

記録の中には、外国人から見た日本人の反応もある。ポルトガルから来日したイエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、1582年3月8日の夜に明るい赤気が出現したことを書き残している。当時の人々にとっては恐怖を呼び起こすようなできごとであったはずだ。しかし、これを見た織田信長がおそれもせずに武田氏との戦におもむいたことに、フロイスは驚かされたという。

今回の研究は、新しい文献を見つけ出したのではなく、科学的な視点も踏まえて既存の文献を見直し、日本史全体の中で位置づけるものだった。このような作業を重ねることで、人文学的・自然科学的に豊かな知見が得られる可能性が示された。この手法は赤気に限らず、他の様々な研究テーマにおいても重要なアプローチとなり得る。

〈参照〉

- 国立極地研究所:日本の古典籍中の「赤気」(オーロラ)の記載から発見された宇宙変動パターンの周期性と人々の反応に関する記述

- Studies in Japanese Literature and Culture:Clustering Occurrence Patterns in “Red Sign” Auroral Events throughout Japanese History 論文

〈関連リンク〉

- 国立公文書館デジタルアーカイブ

- 国立国会図書館

- アストロアーツ天体写真ギャラリー:オーロラ

関連記事

- 2025/03/04 星ナビ4月号は「土星の環が消失」と「オーロラの色の謎」

- 2024/12/13 日本で撮影された青い低緯度オーロラの出現場所を推定

- 2024/11/06 今年5月に日本で見られた低緯度オーロラは高高度、色の謎も解明

- 2024/10/04 今年5月に日本で見られたオーロラを発生させた太陽嵐を電波観測

- 2024/06/28 2つの特殊なオーロラの発生要因が明らかに

- 2024/05/13 日本など各地で低緯度オーロラを観測

- 2023/06/05 太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/12/02 観測衛星「ジオテイル」、30年のミッションを終了

- 2022/06/08 深層学習でオーロラの出現を自動検知

- 2022/05/18 フラッシュオーロラから宇宙のコーラス電磁波の特性を解明

- 2021/12/24 1957-8年、太陽活動が観測史上最大級の時期のオーロラ国内観測記録

- 2021/09/13 過去3000年のオーロラ出現地域を計算、文献とも一致

- 2021/08/13 木星の「熱すぎる高層大気」の原因はオーロラだった

- 2021/08/03 ガニメデの大気に水蒸気が存在する証拠を検出

- 2021/07/16 木星の明滅するX線オーロラのメカニズム

- 2021/07/16 宇宙空間で電波を生み出す陽子の集団を発見

- 2021/07/13 宇宙環境を知る手がかり、突発発光オーロラの形状変化を再現

- 2021/03/17 17世紀初頭、太陽活動の周期は16年まで延びていた

- 2021/01/25 オーロラ粒子の加速は高度3万km以上から始まっていた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)